Oratorio della Purità

Oratorio della Purità della Beata Vergine Maria

La facciata

La facciata dell'Oratorio della Purità

La facciata

Epigrafe che ricorda le origini dell'oratorio dal teatro, facciata

L’Assunta del Tiepolo

Giambattista Tiepolo, Assunta, 1759

I monocromi di Giandomenico Tiepolo

Giandomenico Tiepolo, Gesù tra i fanciulli, 1759

I monocromi di Giandomenico Tiepolo

Giandomenico Tiepolo, Eliseo e i quarantadue ragazzi aggrediti dagli orsi, 1759

I monocromi di Giandomenico Tiepolo

Giandomenico Tiepolo, Gesù entra in Gerusalemme, 1759

I monocromi di Giandomenico Tiepolo

Giandomenico Tiepolo, Giacobbe morente benedice i figli di Giuseppe, 1759

I monocromi di Giandomenico Tiepolo

Giandomenico Tiepolo, Gesù fanciullo disputa nel Tempio con i Dottori, 1759

I monocromi di Giandomenico Tiepolo

Giandomenico Tiepolo, Nabucodonosr condanna i tre giovani alla fornace ardente, 1759

I monocromi di Giandomenico Tiepolo

Giandomenico Tiepolo, Il trionfo di Davide, 1759

I monocromi di Giandomenico Tiepolo

Giandomenico Tiepolo, I sette fratelli Maccabei davanti al tiranno Antioco, 1759

I monocromi di Giandomenico Tiepolo

Giandomenico Tiepolo, Gesù tra i fanciulli, 1759

Gli stalli lignei

Oratorio della Purità, Gli stalli lignei

Il fonte battesimale

Giovanni di Biagio da Zuglio, fonte battesimale, 1480

L'altare maggiore

Giovanni Battista Bettini, Luca Andrioli, Altare, 1757-1758

L'Immacolata del Tiepolo

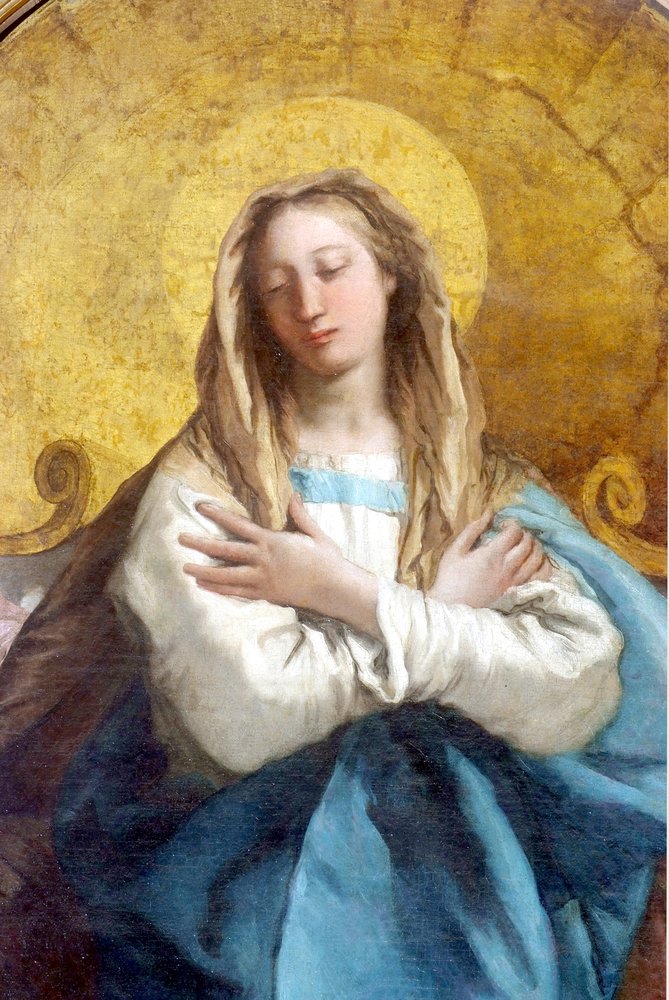

Giambattista Tiepolo, Immacolata concezione, 1759, particolare

Oratorio della Purità

Da teatro a oratorio

L’Oratorio della Purità è un edificio di non grande dimensione ma di straordinario interesse per quanto riguarda la storia e l’arte della città di Udine. Sorge sul sito un tempo occupato dal Teatro Mantica, così chiamato dal nome della nobile famiglia sul cui fondo era stato costruito alla fine del Seicento.

A fine Seicento Udine era priva di spazi teatrali: da tempo non erano più destinati a rappresentazioni il salone del Castello e la sala superiore della Loggia pubblica, né si riuscivano a reperire i fondi necessari alla erezione, pur deliberata dal consiglio cittadino, di un Teatro dedicato al Luogotenente Contarini. Per supplire a tali mancanze, lamentate dai cittadini, nel 1677 il conte Carlo Mantica, decise di costruire un teatro su un fondo accanto al duomo, già appartenente alla famiglia Strassoldo e acquistato da suo padre Francesco nel 1638. Aperto al pubblico nel 1680, il Teatro Mantica, discretamente ampio ed elegante, con doppio ordine di palchi, un sufficiente numero di posti nella platea e un comodo palcoscenico, fu particolarmente gradito dai numerosissimi frequentatori che, con applausi o manifestazioni di disappunto, giudicarono i drammi, tragedie, commedie e soprattutto le opere in musica ivi rappresentate con successo da importanti compagnie, anche di fuori regione, per lo più veneziane e padovane.

Gli spettacoli al Mantica durarono ininterrottamente fino al 1754, quando il patriarca d’Aquileia Daniele Delfino (o Dolfin, come nel mondo veneziano è chiamata la famiglia) acquisì per tremila ducati il teatro per erigere al suo posto un nuovo edificio. Le trattative per l’acquisto dell’immobile, condotte con estrema segretezza dal conte Ascanio de Renaldis per conto del patriarca, si conclusero a favore di quest’ultimo, che prima svuotò il teatro di tutte le attrezzature sceniche per far posto alla Cancelleria e alle riunioni dei canonici del duomo e poi, nel 1756, lo demolì lasciando solo alcuni muri che avrebbero costituito l’ossatura dell’Oratorio.

Il 15 maggio 1760 dinanzi al Capitolo Metropolitano il notaio Pietro Lorio espose la volontà del cardinale Daniele Delfino di donare a perpetuo uso del Capitolo l’edificio appena ultimato, benedetto dal Vicario Generale Francesco Belgrado il 28 giugno e dedicato alla Purità della Beata Vergine Maria. Il giorno 1 luglio 1760 Daniele Delfino consacrò l’altare ed il 6 dello stesso mese, anniversario della soppressione del Patriarcato di Aquileia, l’Oratorio iniziava la vita cui era destinato. Quello di essere, per le fanciulle, luogo di educazione alla Dottrina Cristiana.

L’arredo liturgico necessario per le funzioni fu acquistato a Venezia, come pure i drappi per le pianete e i necessari lini, la cui confezione venne eseguita a Udine presso la Pia Casa delle Zitelle.

Successo nella reggenza del Patriarcato allo zio Dionisio (morto nel 1734), Daniele Delfino (1688– 1762) cercò di continuarne l’opera di mecenatismo per l’arricchimento culturale e artistico del territorio, favorendo la realizzazione di opere d’arte in molti luoghi della Patria del Friuli. Si trovò peraltro a vivere un’esperienza del tutto nuova: il 6 luglio 1751 infatti papa Benedetto XIV con la bolla Iniuncta nobis aveva soppresso il Patriarcato, scindendo lo stesso nelle due Arcidiocesi di Udine e di Gorizia, e nominando Daniele, che tuttavia poté conservare ad personam il titolo di patriarca, primo arcivescovo della nuova diocesi.

Per comprendere le ragioni che portarono l’arcivescovo alla decisione di sopprimere il teatro Mantica, occorre considerare l’ambiente religioso e culturale in cui si trovò ad operare. Nel 1755 a Roma il teologo friulano padre Daniele Concina (1687-1756) consegnava alle stampe il testo De’ teatri moderni contrari alla professione cristiana, in cui dava sfogo alle sue accese osservazioni, già esposte in altre sedi, sul dilagante malcostume che aveva inquinato i teatri, i quali da luoghi di cultura si erano trasformati in palchi per oscenità di ogni genere. Il fin troppo rigoroso giudizio del Concina, tra l’altro deplorato dallo stesso pontefice Benedetto XIV, poté forse influenzare le decisioni del Delfino il quale, depauperato ormai del privilegio del Patriarcato, si concentrava sull’opera pastorale di catechizzazione promuovendo anche l’edificazione di chiese e altari e intensificando la diffusione del culto per i santi Ermagora e Fortunato protettori della città di Udine.

In quest’ottica può essere letta la sua decisione di demolire un teatro, che da oltre settant’anni era frequentato con favore dagli udinesi, per sostituirvi un oratorio destinato a presentarsi come simbolo dell’educazione cristiana della gioventù. A detta di molti la vicinanza di un teatro alla cattedrale cittadina creava una situazione disdicevole e imbarazzante, specialmente in particolari occasioni in cui vi era un’evidente incompatibilità tra le esigenze religiose da una parte e le proposte teatrali dall’altra. Va tuttavia ricordato che Daniele non era aprioristicamente contrario al teatro: seguendo, in un certo senso, la tradizione di famiglia (lo zio Giovanni Delfino, patriarca di Aquileia dal 1659 al 1699, aveva rivelato passione e talento letterario, espresso in alcune tragedie e in fortunati dialoghi filosofico-scientifici in prosa e in versi) egli stesso aveva scritto una tragedia, Tamerlano, che nel 1716, a un anno dal conseguimento della laurea presso l’Università di Padova e a due dalla nomina di coadiutore dello zio Dionisio, aveva presentato proprio sul palco del teatro Mantica, premettendo in ogni caso di averla purgata dagli elementi osceni e da contenuti disonorevoli per renderla così adeguata al decoro del teatro. Un riguardo che evidentemente, secondo certa opinione pubblica di cui il Concina si era fatto portavoce, era stato col tempo disatteso e lasciato pian, piano decadere. Qualunque sia stata comunque la vera motivazione che aveva mosso il patriarca all’acquisto dell’edificio, è certo che con tale azione egli diede un chiaro segnale di incisiva autorità e di attenzione e cura pastorale.

La facciata

L'oratorio della Purità

Il Teatro Mantica fu dunque trasformato in oratorio, ossia in un luogo dove istruire alla Dottrina Cristiana le fanciulle della parrocchia, che fino a quel momento apprendevano tale sapere frequentando la chiesa filiale di Santo Stefano, che si trovava a pochi passi dalla cattedrale.

I progetti per la costruzione del nuovo edificio iniziarono nel 1756 non senza qualche ostacolo. L’idea del Delfino di sviluppare l’oratorio parallelamente alla cattedrale, così da disporre, come di regola, l’altare ad oriente e, nel con Daniele Delfino tempo, creare un complesso architettonico armonico, si dimostrò irrealizzabile a causa del rifiuto da parte dei proprietari dell’edificio contiguo a innalzare un muro di confine. Si decise dunque di staccarsi da questo e disporre l’oratorio perpendicolarmente alla cattedrale per aver modo di progettare un’aula sufficientemente ampia. Nel vano tra l’oratorio e l’edificio confinante si stabilì di porre la scala d’accesso all’archivio, dove il Delfino intendeva conservare le carte rimaste in possesso dell’Arcidiocesi di Udine dopo la soppressione del Patriarcato di Aquileia. I lavori di ristrutturazione presero avvio nel 1757 e vennero affidati al capomastro Luca Andrioli iunior.

Luca Andrioli iunior apparteneva ad una ben nota famiglia di architetti di origine lombarda attivi in Friuli, figlio di Francesco e nipote di quel Luca Andrioli senior (documentato dal 1709 al 1750) che aveva affiancato Domenico Rossi nella riforma dell’attigua cattedrale e che, in qualità di proto patriarcale, era stato presente nei cantieri della chiesa di San Giacomo e del palazzo Patriarcale.

Si decise di suddividere l’edificio esistente in due piani: il piano terra avrebbe ospitato la chiesa e il secondo l’Archivio Capitolare, mentre altri spazi posteriori sarebbero stati destinati a Cancelleria e ad altri usi per il Capitolo del duomo. A mutare non fu, come è ovvio, solo la disposizione interna; anche la parte strutturale esterna ne uscì trasformata: le finestre, sia sulla facciata che sul lato della strada, risposero alle nuove esigenze e furono dunque ingrandite, chiuse o aperte laddove si rese necessario.

La facciata dell’oratorio risente della lezione di Giorgio Massari, i cui moduli architettonici vengono semplificati dall’Andrioli: a tripartire lo spazio in senso orizzontale, quattro paraste percorse a metà da una cornice marcapiano, e timpano a conclusione. La ingentiliscono elementi decorativi di mano degli scultori Giovanni e Giuseppe Mattiussi, le finestre, centinate nel piano inferiore, e balconate in quello superiore, con riquadri eseguiti dai tagliapietre Giovanni e Antonio Toffoletto, vetri di Cipriano Vareli ed elaborate e arabescate inferriate di Domenico De Medici. Il portale d’ingresso ricorda nella lunetta superiore la committenza: tre delfini, emblema della casata Delfino, la cui doratura originaria fu eseguita, come pure quella della croce sulla sommità del timpano, dall’artigiano Pietro Lavariano.

Più in alto, entro una targa commemorativa, si legge la dichiarazione d’intenti del patriarca nell’edificare l’oratorio: “Theatrum in scholam puellis doctrina cristiana imbuendis ac puritati sanctissimae virginis mariae dicatum anno MDCCLX” (Teatro dedicato l’anno 1760 in onore della Purità della Santissima Vergine Maria quale scuola per l’istruzione della Dottrina Cristiana alle fanciulle) .

L’Assunta del Tiepolo

La decorazione dell’interno

L’interno si presenta come una grande aula rettangolare dal soffitto piuttosto basso, con unico altare appoggiato alla parete di fondo nella quale si aprono due porticine che immettono alla sacrestia. A decorarlo venne chiamato il pittore Giambattista Tiepolo (1696-1770), che nel 1759 dipinse la pala d’altare con l’Immacolata e affrescò il soffitto con l’Assunta nel riquadro centrale e Gloria di angeli nei due minori; le pareti vennero nello stesso anno dipinte a chiaroscuro su fondo oro dal figlio Giandomenico Tiepolo (1726-1804) con otto scene aventi come protagonisti, in positivo o in negativo, i fanciulli. Esempi di punizioni terribili, di eroici martìri, insieme a momenti di affettuosa domestica intimità.

Come Dionisio Delfino, con i suoi teologici consiglieri aveva dettato a Giambattista Tiepolo l’organico, complesso progetto iconografico per gli affreschi del palazzo patriarcale, così Daniele Delfino dettò a Giandomenico il tema per le pitture dell’oratorio, come si legge nel “Libro dei verbali della Scuola della Dottrina Cristiana”conservato nell’Archivio Capitolare: “Eretta e perfettamente compiuta la fabbrica ed eretto l’altare fece venire da Venezia il celebre pittore Giambattista Tiepolo il quale dipinse la palla dell’altare, e la immagine del soffitto rappresentante la resurrezione e assunzione di Maria. Le pitture laterali furono dipinte dal figlio Domenico e il sig. Cardinale diede tutta l’idea, e contengono e rappresentano fatti storici ne’ quali vi concorsero fanciulli e fanciulle e tutto ciò adattando all’oggetto per cui era da esso Lui eretta la Scuola”. Di qui il tono discorsivo e didascalico dei dipinti, privi di elaborate ed elucubrate allusioni tipiche della cultura laica ed ecclesiastica del Settecento, ed invece facilmente comprensibili, ché chiaro è il messaggio in essi contenuto, a partire proprio dall’Assunzione, in cui la Vergine è appunto “assunta”, cioè portata in cielo dagli angeli, contrariamente a Cristo che vi salì da solo.

Giambattista Tiepolo e l'oratorio

Memore dello straordinario ciclo di affreschi condotto da Giambattista Tiepolo nella residenza patriarcale (1726-1729), e di quello più contenuto nella dimensione ma altrettanto suadente della cappella del Santissimo Sacramento della vicina cattedrale (1726), il patriarca Daniele non ebbe dubbi nell’individuare in lui il pittore più idoneo ad impreziosire con la sua arte il nuovo edificio sacro. Giambattista, dopo aver dato a Udine in gioventù prova della sua abilità pittorica, vi ritorna con la maturità di chi, conscio delle proprie capacità tecniche, intende regalare mirabile testimonianza della sua poetica. Non è casuale che Udine sia ricordata come “città del Tiepolo”: negli affreschi udinesi si legge infatti l’evolversi della sua arte, da quella giovanile a quella della maturità in un incontenibile crescendo di abilità e fantasia pittoriche. Con l’Assunta, che attira da subito l’occhio dell’osservatore, rapito e quasi magnetizzato dalla luminosità dell’affresco, l’artista, collegandosi a soluzioni già adottate a Venezia nella Scuola dei Carmini (1743) e nella Residenza di Wϋrzburg (1750-1753), regala a Udine un’opera che, per armonia e luminosità, accompagna in un canto il fedele nella preghiera, che sembra così salire al cielo come l’incenso del turibolo posto ai piedi del sepolcro di Maria.

L'Assunta del Tiepolo

Ispirato al racconto nel Libro apocrifo del Transitus Mariae, l’affresco descrive l’assunzione in anima e corpo della Vergine a tre giorni dalla sua morte terrena. Mentre nella valle di Giosafat gli apostoli sono attoniti per l’accaduto e intenti nell’ossequiosa contemplazione del sepolcro vuoto, dove oramai soltanto delle rose ricordano la Vergine, gli angeli, con tutta la loro prorompente fisicità, sollevano al cielo Maria, la cui leggerezza è suggerita solo dalla luminosità dell’immagine. L’Assunta del Tiepolo è infatti plasmata dalla luce, è corpo celeste ed è distante dalla materialità terrena qui espressa dagli apostoli, resi invece con una tavolozza di bruni che, rinviando alla terra, creano un contrappunto cromatico col celestiale lirismo delle stoffe che avvolgono l’Assunta e gli angeli.

I preparativi per la realizzazione dell’affresco iniziarono nell’agosto del 1759 con la commessa al mercante veneziano Bernardo Scotti di fornire certe terre colorate chieste da Giambattista, per il quale furono acquistate nello stesso periodo dall’Andrioli anche scodelle, carta ed altro ancora per agevolare il lavoro. Ai primi di settembre il Delfino con la consueta scrupolosità annotò nel suo registro “De’ scossi e spesi” nuovi importi dovuti per i materiali necessari all’opera, e alla metà del mese riportò il primo pagamento ai Tiepolo per la realizzazione degli affreschi del soffitto, di quelli alla parete e per la pala d’altare. Agli inizi di ottobre le impalcature erano già state smantellate: ciò significa che Giambattista nel soffitto e il figlio Giandomenico alle pareti, proseguirono simultaneamente nella decorazione a fresco per ultimare il lavoro nei tempi e nelle condizioni climatiche ottimali.

I monocromi di Giandomenico Tiepolo

Se Giambattista firma con l’Assunta il momento più alto della sua esperienza udinese, il figlio Giandomenico Tiepolo nei chiaroscuri su fondo oro, eseguito da Pietro Lavariano, pur conscio del debito con l’arte paterna, ne dichiara la propria indipendenza regalando una trama pittorica che, già accennata dal padre nei monocromi della Galleria degli ospiti in Palazzo patriarcale, diverrà in loco fonte di ispirazione quasi obbligata per la pittura neoclassica. La suddivisione dei compiti, fatta con ogni probabilità dagli stessi pittori, si basò sulla naturale propensione di Giandomenico per il disegno, che lo avrebbe portato a prediligere il monocromo anche in altre occasioni sia prima (affreschi nella villa Tiepolo di Zianigo, oggi a Ca’ Rezzonico a Venezia) che dopo Udine (affreschi nella villa Pisani di Stra), qualificandosi quindi come vero specialista nella pittura a grisaille.

Giandomenico si trova a dar vita a otto diversi episodi desunti dall’Antico e dal Nuovo Testamento con fanciulli come protagonisti o personaggi di scena, da adattare entro riquadri a stucco di cui quattro sviluppati in altezza e quattro in larghezza. Impegnato sia a interpretare le richieste del committente che a rimanere sullo stesso livello qualitativo del padre, dà corpo a una pittura senza colore, ricca di pathos, robusta, che pur rifacendosi a esempi paterni da quelli si discosta per l’uso attento e controllato del chiaroscuro (che accentua la plasticità delle figure) e nell’esasperazione del dato lineare che in qualche momento suggerisce l’idea di un grande disegno condotto su muro. Una serie di episodi non sempre di facile traduzione visiva che nella magniloquente impaginazione e nell’enfasi teatrale degli atteggiamenti, a favorire l’immediata comprensione dei contenuti, trovano la loro motivazione didattica e costituiscono uno degli esiti di maggior prestigio della sua arte.

Dall’ingresso dell’oratorio, in una lettura da sinistra a destra, si susseguono le seguenti scene: Eliseo e i quarantadue ragazzi aggrediti dagli orsi, Gesù entra in Gerusalemme, Giacobbe morente benedice i figli di Giuseppe, Gesù fanciullo disputa nel Tempio con i Dottori, Nabucodonosor condanna i tre giovani alla fornace ardente, Il trionfo di Davide, I sette fratelli Maccabei davanti al tiranno Antioco, Gesù tra i fanciulli. Quest’ultima scena risulta emblematica della missione dell’oratorio, in quanto traduce in pittura le parole del Messia: “Sinite parvulos venire ad me”.

La narrazione dei dipinti è dunque didascalica e di facile comprensione: nessuna allusione aulica distoglie da un’agevole lettura le fanciulle, che su queste pareti dovevano trovare lezioni di catechismo e insegnamenti per una giusta condotta morale.

Il primo riquadro

Il primo riquadro, Eliseo e i quarantadue ragazzi aggrediti dagli orsi, ammonisce a rispettare gli anziani attraverso il terribile episodio biblico in cui si narra che Eliseo profeta, schernito per la sua calvizie dai ragazzetti mentre camminava per le strade di Betel, “si voltò, li guardò e li maledisse nel nome del Signore. Allora uscirono dalla foresta due orse che sbranarono quarantadue di quei fanciulli” (Re, II, 23-25). La plastica figura del profeta, che trova puntuali analogie con molti personaggi di Giambattista, si erge possente a dominare la scena, stagliandosi contro gli alberi e il fondo oro ove viene proiettata la sua ombra.

Il secondo riquadro

In Gesù entra in Gerusalemme lo spazio si dilata consentendo al pittore una maggiore libertà prospettica, così da ritrarre in primo piano il Messia accompagnato nel suo glorioso ingresso in città dai discepoli e annunciato da una folla esultante che degrada sullo sfondo, dove già si intravedono le mura di Gerusalemme. L’osservatore non è inserito nella scena, ma è a fianco dell’uomo vestito all’orientale (figura caratteristica nella produzione di Giandomenico), il quale si ferma incuriosito a guardare il passaggio del corteo ritirandosi al bordo della via e nascondendo dietro la schiena la palma della gloria, estraniandosi, in tal modo, dai festeggiamenti.

Il terzo riquadro

Nel terzo riquadro Giacobbe, che giace sul letto di morte attorniato dai suoi dodici figli, invoca a mani giunte la benedizione del Signore sulla prole di Giuseppe. Quel gesto di preghiera è ripreso dal personaggio collocato a destra, il quale disteso a terra equilibra l’intera scena che si sviluppa primariamente sul lato opposto. In antitesi al pesante tendaggio sono dipinte due finte aperture ovali che permettono all’artista di alleggerire la composizione donandole anche un suggestivo effetto di luce. In questo sobrio e composto racconto Giandomenico aggiunge alcuni riferimenti alla vita domestica, come una sporta di paglia e dei sandali, oggetti capaci di risvegliare i ricordi dell’osservatore, il quale è anche spronato a far parte attiva della scena dalle figure centrali che sembrano rivolgergli lo sguardo.

Il quarto riquadro

L’episodio seguente, Gesù fanciullo disputa nel Tempio con i Dottori; è tratto dal Vangelo di Luca: “E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose loro: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” (Luca 2, 47-49). Come già nel primo riquadro, Giandomenico ritrae l’avvenimento senza alcuna licenza narrativa, sforzandosi piuttosto di concentrare al meglio la scena nel ridotto spazio a sua disposizione.

Il quinto riquadro

Dal racconto biblico del profeta Daniele nasce il soggetto per il successivo affresco che avvia la narrazione sulla parete destra. In completa assenza di pathos Giandomenico ritrae il re Nabucodonosor mentre, adirato per il rifiuto dei tre giovani di adorare la statua d’oro da lui fatta erigere, li condanna alla pena stabilita per tale oltraggio. Per Sadrac, Mesac e Abdènego la sorte sembra dunque quella di essere arsi vivi all’interno della fornace, le cui fiamme si intravedono sullo sfondo. La loro salvezza porta il re a ricredersi sul Dio dei tre giovani e ad ammettere che “… non c’è nessun altro dio che possa liberare allo stesso modo” (Daniele 3, 96).

Il sesto riquadro

Nel sesto dipinto, Il trionfo di Davide, Giandomenico abilmente trasforma l’episodio biblico quasi in un momento di gioiosa festa profana, relegando il gruppo di guerrieri in secondo piano (ma con una serie di finissime caratterizzazioni), sollevando in alto, quasi a isolarla, la testa di Golia infilzata sullo spadone retto da Davide per smorzare i toni truci e violenti del passo biblico, spezzando in due la composizione con la presenza di uno dei suoi caratteristici pini e ponendo in primo piano le festose figure delle danzatrici (che per vitalità , eleganza di movimento, correttezza scenica si avvicinano alle opere di Giambattista), una delle quali, quella di destra, sarà ripresa pari pari in uno dei disegni di Pulcinella, quello nel quale si balla la furlana , una danza – come dice il nome – d’origine friulana, di gran moda a Venezia (ma anche in Francia) nel Settecento. Sulla destra, a osservare la scena, così come nell’Ingresso in Gerusalemme, un personaggio orientale, di spalle, in piedi.

Il settimo riquadro

L’episodio dei sette fratelli Maccabei davanti al tiranno Antioco è qui descritto quale incoraggiamento alle fanciulle ad avere fede nella resurrezione e nella vita eterna. Entro uno spazio architettonico attentamente descritto, il re Antioco dall’alto del suo trono sentenzia le terribili pene da infliggere ai fanciulli, obbligati dal tiranno a cibarsi di carni suine a loro proibite. “Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri” (Maccabei 2, 7, 2). Alle spalle del ragazzo i suoi fratelli seguono attentamente la scena, pronti a loro volta a rispondere con fermezza ai soprusi del re. Con atteggiamento altero la madre assiste al sacrificio dei figli certa della ricompensa celeste. Ai piedi del seggio regale si trova la lapide con impresso lo stemma patriarcale della famiglia Delfino. L’inserimento dell’emblema della committenza, seppur legittimo, sembra in questo contesto un elemento stonato se si considera che è posto proprio in diretto collegamento con la figura del tiranno. Partendo dal presupposto che Daniele Delfino non avrebbe mai inserito un ornamento casuale all’interno del suo oratorio resta da riflettere su chi e perché abbia deciso di aggiungere lo stemma proprio in quella scena.

L'ottavo riquadro

La conclusione della narrazione pittorica spetta al riquadro in cui Gesù, pronunciando la frase “Sinite parvulos venire ad me”, ammonisce i discepoli che vorrebbero allontanare da lui i piccoli. Egli invece li chiama a sé con dolcezza paterna, ricordando che il Regno di Dio è di quelli come loro ed esorta così a recuperare la trasparente fede dei bambini. Di quest’ultimo dipinto Giandomenico testimonia la paternità firmandolo Domi. Tiepolo filius – Anno 1759.

Gli stalli lignei

Al di sotto degli affreschi di Giandomenico corrono gli stalli lignei del “marangone” Maestro Bortolo, al quale spettano gli schienali e le sedute in mogano, i pilastri, i vasi intagliati e la cattedra, oltre a tutti gli altri lavori di falegnameria presenti. Tutti i mobili furono eseguiti dalla sua bottega e le porte furono infine dipinte ad olio dai pittori Girolamo Ronzone e Michele Pitton.

Gli stalli posti sul lato sinistro sono interrotti da una nicchia ricavata nel 1793 dall’eliminazione di tre scomparti del dossale per fare posto al Battistero, che venne allora qui trasportato dalla Cattedrale.

Il fonte battesimale

Opera del 1480 del lapicida Giovanni di Biagio da Zuglio, il fonte battesimale è collocato tra due angeli dipinti che reggono dei cartigli con motti tratti dal Vangelo di San Giovanni (3, 5) e dalle lettere paoline ai Gàlati e allusivi al sacramento del Battesimo.

Il fonte battesimale si caratterizza, oltre che per il catino, finemente forgiato a baccellatura e cinto superiormente da una fascia a decoro classico, per il girotondo di eleganti, paffuti putti addossati al fusto, piacevole motivo già presente nei fonti veneziani di San Giovanni in Bragora e del duomo di Sebenico, nell’acquasantiera di “maistro Zorzi tagliapiera”a Spilimbergo e da Udine poi diffuso, ad opera soprattutto di lapicidi lombardi, in numerose località friulane, da Meduno a Travesio a Beano, da Rorai Grande a Torre di Pordenone, da San Daniele a Santa Margherita del Gruagno, Barbeano, Mortegliano, Rivignano, Flambro, Coseano, Clauiano, Maniago eccetera.

Tra i putti del battistero della Purità sono disposti, alternativamente, lo stemma della famiglia Sbroiavacca, quello della casata Del Torso, un motivo decorativo con festone di frutta e un’aquila, tra i racemi del bordo, lo stemma della città di Udine.

La ringhiera in ferro battuto dai gradevoli motivi ornamentali, eseguita nel 1923 da Alberto Calligaris (1880-1960), delimita lo spazio del sacro fonte battesimale. L’imponente epigrafe posta al di sopra della nicchia fu collocata dai canonici a ricordo della lodevole impresa attuata dal cardinale Daniele Delfino, il cui stemma compare in cima.

L'altare maggiore

I sedili e il pavimento

Nel 1926 sulla parete di controfacciata furono addossati i sedili, fatti a somiglianza di quelli posti ai lati. Nello stesso anno l’originario pavimento in terrazzo alla veneziana (1758) fu purtroppo sostituito con l’attuale in piastre nere e bianche provenienti dalla soppressa chiesa di Santa Maria Maddalena (o dei Filippini), che fino al 1920 sorgeva, ormai demanializzata, non molto distante dall’Oratorio, precisamente in via Vittorio Veneto, dove oggi si trova la sede delle Poste Italiane.

L'altare maggiore

Catturata dal messaggio dei racconti parietali e incantata dalla luminosità degli affreschi del soffitto, l’attenzione del visitatore corre lungo tutto il perimetro dell’Oratorio fino a posarsi sull’altare, fulcro dell’intero complesso sacro. Commissionato nel 1757 a Giovanni Battista Bettini di Portogruaro, insieme alle due porte laterali d’accesso alla sacrestia, fu eretto da Luca Andrioli nel 1758 e poi, nello stesso anno e in quello successivo, abbellito ad opera di diverse maestranze. A Domenico De Medici spettano i sostegni in ferro battuto delle lampade dell’altare, i cui ornamenti d'oro furono fatti da Pietro Lavariano, che si occupò anche di tutta la doratura del baldacchino il cui cielo è decorato da una Gloria di cherubini che circondano la colomba dello Spirito Santo eseguiti dal pittore Francesco Cucchiaro. A Giovanni Mattiussi, infine, si devono le due mensole a muro poste tra l’altare e gli ingressi alla sacrestia.

L'Immacolata del Tiepolo

L’altare contiene una pala di Giambattista Tiepolo raffigurante l’Immacolata Concezione, un soggetto che riflette una fede che la chiesa aquileiese aveva fatto propria già prima della proclamazione del dogma da parte di papa Pio IX (8 dicembre 1854). L’immagine di Maria è qui dunque il segno finale di un accurato programma di esaltazione del culto mariano, che inizia idealmente nella vicina cattedrale, intitolata dal patriarca Daniele (1735) all’Annunziata, per continuare nell’Oratorio con l’affresco dell’Assunta.

Alla dolce immagine dell’Immacolata fa da sfondo un’ideale nicchia dorata che dona luminosità e conferisce valore statuario alla figura. Attorno al basamento dei candidi gigli, da sempre iconograficamente segni distintivi, simboleggiano la purezza della Vergine.

Nell’Immacolata dell’Oratorio non compare, perlomeno nel modo consueto, la corona delle dodici stelle che sembra però evocata dalla raggiera della conchiglia. Quest’ultima accogliendo il volto della Vergine, come fosse una perla creata dalla rugiada celeste, allude alla sua immacolata concezione. Nel dipinto non è presente nemmeno l’altrettanto usale falce di luna, simbolo del mutare delle sorti umane, che viene però suggerita dalle ali del cherubino sotto i piedi della Vergine. L’iconografia pur senza la consueta raffigurazione del globo terrestre insidiato dal serpente del Male, è comunque per il fedele l’immagine della “Donna rivestita dal sole.” annunciata nell’Apocalisse.