Le chiese di Cervignano

Cervignano

La chiesa vecchia di San Michele

Facciata della chiesa vecchia di San Michele, Cervignano

La chiesa vecchia di San Michele

Sebastiano Santi, L'Assunzione della Vergine, 1838, Chiesa vecchia di San Michele, Cervignano

La nuova chiesa di San Michele

La chiesa nuova di San Michele, Cervignano

La nuova chiesa di San Michele

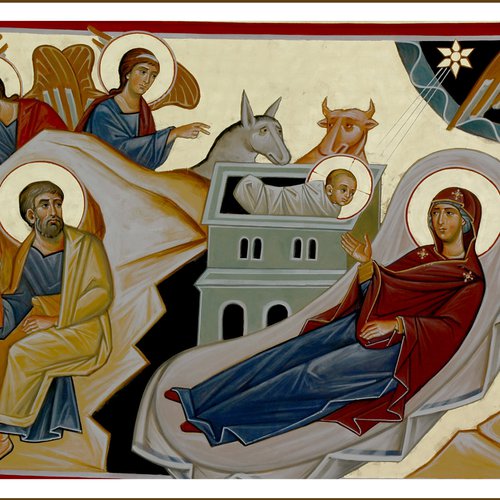

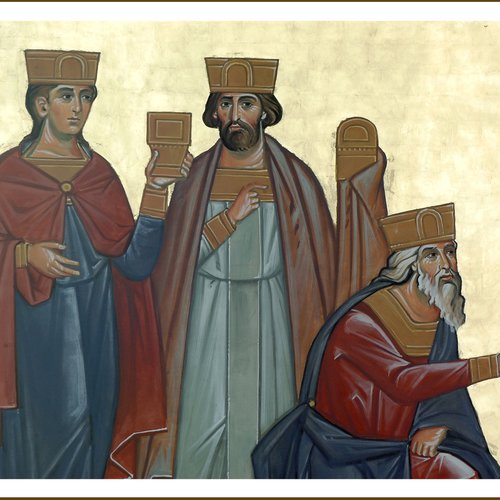

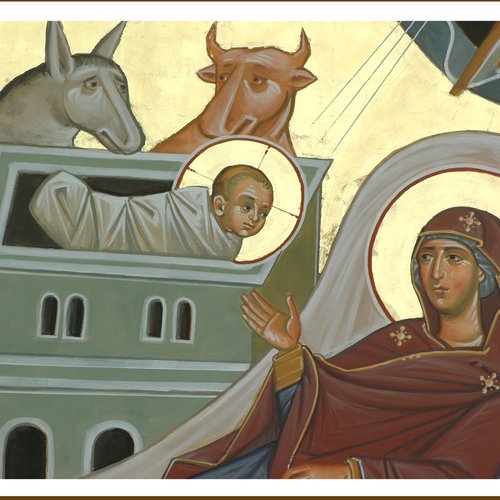

Paolo Orlando, Natività, chiesa nuova di San Michele, Cervignano

La chiesa di San Girolamo

Chiesa di San Girolamo, Cervignano

La chiesetta di Santa Croce o “chiesetta della contessa” o “cappella Bresciani”

Chiesetta di Santa Croce, Cervignano

La chiesetta di Santa Croce o “chiesetta della contessa” o “cappella Bresciani”

Altar maggiore, Crocifisso ligneo, chiesetta di Santa Croce, Cervignano

La chiesetta della Mater Dei

Chiesetta della Mater Dei, Cervignano

Le chiese di Cervignano

La chiesa vecchia di San Michele

A Cervignano, l’antico praedium Cervignanum, secondo una pia tradizione la Badia fu edificata sui resti di una costruzione romana nell’anno 668, ma la prima notizia storica si può far risalire al 762.

Altra notizia storica è quella del 912 quando il re d’Italia Berengario confermò alla Badia di San Michele i beni e i privilegi già goduti, ma nelle successive incursioni degli Ungheri fu incendiata per non più risorgere: Combusta ab Hungaris saec. X, come si legge nell’epigrafe collocata sulla facciata della chiesa. Fino alla Prima Guerra Mondiale nelle rogazioni e litanie dei santi si pregava: Ab Hungarorum nefastis incursionibus libera nos Domine. In monaci dovettero quindi trovare rifugio in luoghi più sicuri. La villa rimase abbandonata e il patriarca di Aquileia Poppone ne fece dono alle Benedettine del Monasterium Sanctae Mariae extra muros Aquileiae. Siamo nel secolo XI. Le Benedettine con contratto di livello del 1401 affidarono la Villam de Cirvinia a liberi Homines, affinché lavorassero quelle terre rendendole coltivabili.

Dai documenti si apprende che Cervignano fu eretta a parrocchia nel 1296.

Lo sparuto numero di abitanti rimasti con la Badia distrutta, quasi tutti contadini, cercarono alla meglio di erigere una piccola rustica chiesetta su quelle rovine, in attesa di poter ricostruire nel tempo una chiesa confacente alle esigenze della popolazione, mantenendo la dedicazione all’Arcangelo dalla spada infuocata e la facciata verso il fiume Ausa.

Accanto alla chiesa nel secolo XI circa era sorta una torre, come vuole la leggenda, sulle fondamenta di una lanterna di mare esistente prima del Mille. Questa torre diventerà successivamente un campanile.

Il 1915, durante la Prima Guerra Mondiale, riserva per Cervignano l’inaspettata scoperta di lacerti musivi longobardi nella Badia Benedettina di San Michele, che ne confermano l’antichità. Si tratta di 10 metri quadrati con tessere bianche, rosse e nere che oggi si possono ammirare nella bacheca a fianco della chiesa, in piazza Marconi.

La chiesa dal Cinque al Settecento

Dettagliate notizie sulla pieve di San Michele si trovano nella relazione della visita apostolica fatta da Bartolomeo di Porcia nel 1570. Da tale documento apprendiamo che la chiesa aveva, oltre all’altare maggiore dedicato a San Michele, altri quattro altari laterali: due dedicati alla Vergine Santissima, uno a Sant’Antonio abate, con una statua lignea (ora conservata nel Castello di Gorizia), e l’altro ai Santi Rocco e Sebastiano. Inoltre, vi era un fonte battesimale in pietra, un Crucifixus magnus ligneus (ora conservato nella cappella Bresciani) appeso in alto sulla parete. Nel 1594 fu collocato nella chiesa un nuovo massiccio fonte battesimale in pietra.

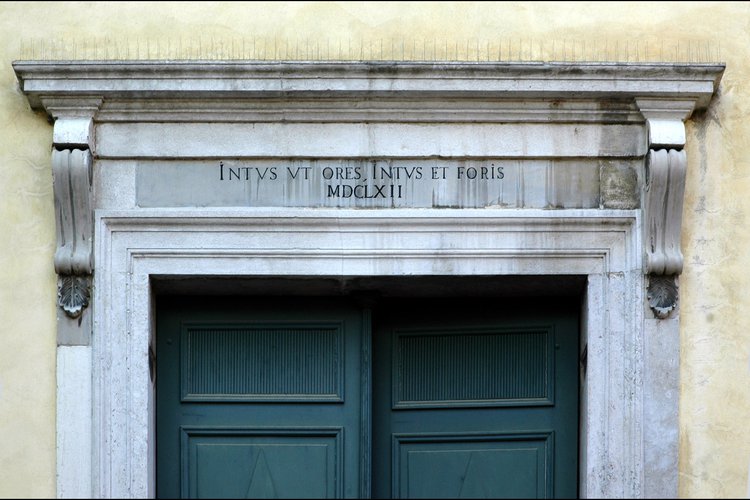

Nel corso del XVII secolo la chiesa fu arricchita a più riprese e sono in parte testimoniati dall’architrave in pietra sul portone d’ingresso, sul quale è incisa la data 1662.

Agli inizi del Settecento, ad opera dello scultore e altarista goriziano Giovanni Pacassi, fu realizzato l’altare maggiore, ai lati del quale vennero collocate nel 1716 le statue dei santi Michele Arcangelo e Giovanni Battista, eseguite da Pasqualino Lazzarini, scultore veneziano a lungo operante in Friuli. Malauguratamente a metà Ottocento l’altare fu distrutto e sostituito da uno dello scultore milanese Stefano Argenti.

Nello stesso secolo giunsero anche due pale d’altare, oggi collocati sulle pareti laterali della navata.

Il primo raffigura Cristo crocifisso con i santi Sebastiano, Rocco, Carlo Borromeo e Giovanni della Croce. È un’opera impaginata con uno schema estremamente ordinato, forse fin troppo rigido (le teste dei quattro santi si situano al limite dell’ideale cerchio entro il quale campeggia la figura del Cristo), mostra popolaresca esuberanza cromatica ed iconografica. Può essere datato fra il 1730 e il 1740 ed attribuito a Pietro Bainville, pittore francese di gusto provinciale, vissuto tra il 1674 circa e il 1749, abitante a Palmanova, dove giunse poco più che ventenne.

L’altro mostra l’Immacolata e appartiene al Settecento avanzato, attribuibile ad un qualche “madonnero” austriaco

La nuova chiesa del 1780

Per l’aumento della popolazione e la necessità di rinnovare l’edificio fu decisa la costruzione di una nuova chiesa parrocchiale, la cui prima pietra fu benedetta l’8 giugno 1780 dal Reverendissimo Filippo Antonio di Strassoldo. Intanto nel 1782 l’imperatore d’Austria Giuseppe II soppresse il monastero delle Benedettine di Aquileia e la parrocchia di Cervignano fu incorporata nella diocesi di Gorizia.

Nel 1787 fu stipulato il contratto per l’edificazione della chiesa con Lorenzo Martinuzzi, che ne fu anche il progettista. Parte dei materiali impiegati derivavano dalla demolizione della chiesetta campestre di San Martino, che sorgeva in località “Viui”.

Il nuovo tempio è ad unica navata rettangolare di metri 33 x 11,80, con presbiterio di metri 11,10 x 8,50, ed aveva la facciata rivolta verso la piazza, la sagrestia a sinistra e a destra un vano deposito addossato al campanile medievale.

Ancor prima della fine dei lavori la chiesa fu provvisoriamente aperta al culto il 26 luglio 1788, come ricorda la lapide sulla facciata:

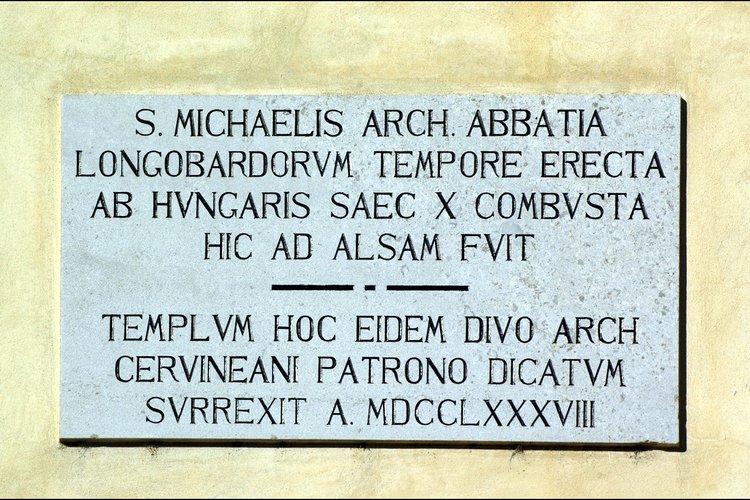

S. MICHAELIS ARCH. ABBATIA

LONGOBARDORVM TEMPORE ERECTA

AB HVNGARIS SAEC. X. COMBVSTA

HIC AD ALSAM FVIT.

TEMPLVM HOC EIDEM DIVO ARCH

CERVINEANI PATRONO DICATVM

SVRREXITT A. MDCCLXXXVIII

(L’abbazia di S. Michele Arc. eretta in periodo longobardo fu qui nel secolo decimo bruciata presso l’Ausa dagli Ungari. Questo tempio dedicato allo stesso Arcangelo patrono di Cervignano risorse l’anno 1788).

Il tempio sarà consacrato soltanto l’8 settembre del 1833 dall’arcivescovo di Gorizia, Giuseppe Walland.

Le decorazioni del pittore Sebastiano Santi

Pittore prolifico e frettoloso (dipinse il coro della chiesa di San Rocco a Gemona del Friuli in soli dodici giorni!), attardato rappresentante del Neoclassicismo, Santi usa solitamente colori pallidi e sordi per costruire figure snervate e spesso discutibili per l’impaginazione e non indugia nella descrizione dei particolari; ma talvolta sa dar vita a composizioni di una qualche – seppur superficiale – bellezza, come testimoniano anche i tanti bozzetti conservati nel Museo Vetrario di Murano.

Nel soffitto della navata, entro un apparato decorativo geometrizzante che si raccorda alle pareti attraverso fregi e riquadri di color giallo-bruno entro i quali campeggiano tondi dorati contenenti figure di angioletti o simbolici cuori, Santi dipinse nel 1838 una grande Assunzione della Vergine, e sopra le finestre i quattro Evangelisti.

L’Assunzione della Vergine, che mostra di rifarsi alla migliore tradizione veneta e che riprende l’analogo soggetto dipinto qualche anno prima da Santi nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Trieste. È una composizione che vede al centro la Vergine in piedi su nubi cui fanno ala angioletti disposti orizzontalmente con strumenti musicali o simboli sacri.

In alto, tra monocrome evanescenti figure di santi seminascosti dalle nuvole, appare la Trinità – pure essa in monocromo – sull’arco superiore del globo terrestre e, ormai sotto la cornice, grandi colorati angeli in volo, che recano in mano canestri di fiori, gigli, rami d’ulivo.

Nella parte inferiore, oltre ad un turbinio di putti, le Virtù cardinali e teologali impersonate da sette figure di donna con i loro simboli bene evidenziati ed infine gli Apostoli disposti intorno all’urna con le braccia levate e lo sguardo ricolto al cielo.

Nonostante la complessità del discorso, peraltro privo di personali invenzioni, la narrazione appare lenta e la scena alquanto vuota, sia per lo stacco netto tra i vari registri, sia per la povertà del dettato coloristico, piatto e spento nello sfondo, che per la trattazione delle figure, spesso ridotte a solo disegno.

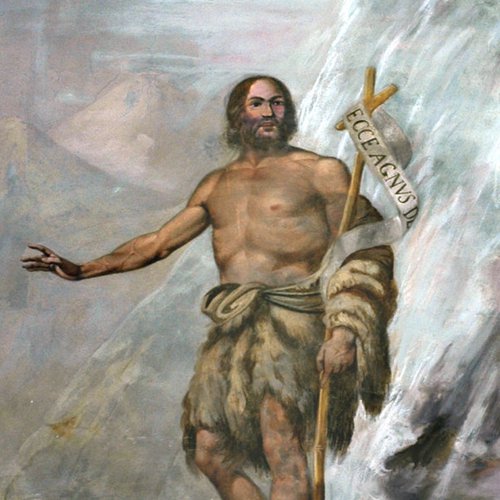

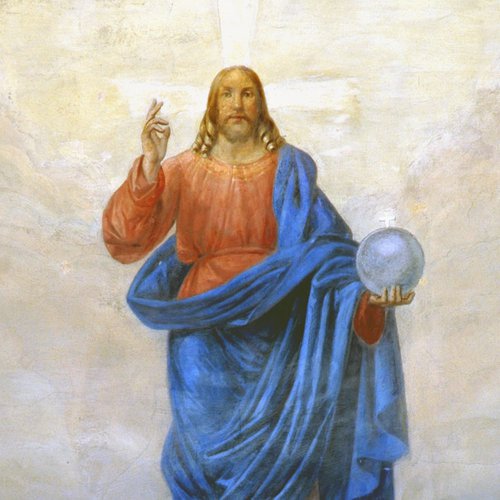

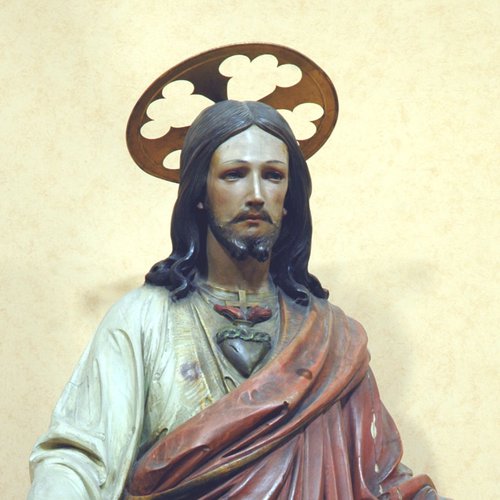

Un senso di vuoto si avverte nel riquadro centrale del presbiterio, occupato da uno statico Redentore benedicente e con il globo in mano, in piedi su nubi popolate di angioletti. Più dinamici appaiono i santi nelle specchiature laterali, l’allungatissimo San Giovanni Battista, sotto i cui piedi scorrono le acque del Giordano ed alle cui spalle si erge la montagna, e – tra alberi, cespugli, erbe e colline – San Michele Arcangelo, in parte nuovo nell’iconografia, in quanto raffigurato giovanissimo e con lunghi boccoli mentre, impugnando lancia e scudo a specchio, si avventa su Satana che, disteso a terra tra spini, ostenta una smorfia di dolore nel volto.

La chiesa nel Novecento

Nel secolo XX la vecchia chiesa di San Michele trovò il suo assetto definitivo: nei primi due altari laterali furono collocate le pale d’altare dipinte nel 1901 dalla goriziana Henrika Šantel (1874 - 1940), Santa Lucia a destra e L’educazione della Vergine a sinistra.

Negli alti due trovarono spazio a destra una statua lignea raffigurante il Redentore, acquistata dalla bottega di Ortisei del tirolese Ferdinando Perathoner nel 1912, e a sinistra la statua lignea della Madonna Assunta, pregevole opera dello scultore milanese Garda acquisita negli anni Trenta.

Alcuni lavori avviati nel 1941 comportarono problemi di stabilità dell’edificio, al punto che nel 1963 fu dichiarato inagibile.

Dopo nuovi interventi le funzioni religiose poterono riprendere il 29 settembre 1994, solennità di San Michele Arcangelo.

La nuova chiesa di San Michele

La prima pietra della nuova chiesa fu benedetta il 28 marzo 1965 e il 13 ottobre 1968 il tempio è consacrato.

Il progetto si deve all’architetto udinese Giacomo Della Mea (1907-1968), che concepì la grandiosa costruzione, in mattone a vista e cemento armato, in forma circolare con il diametro di quasi 33 metri, con protiro e portico esterno ed ampio luminoso interno caratterizzato dall’ardito gioco di nervature in cemento armato della volta sostenuta da otto alte colonne.

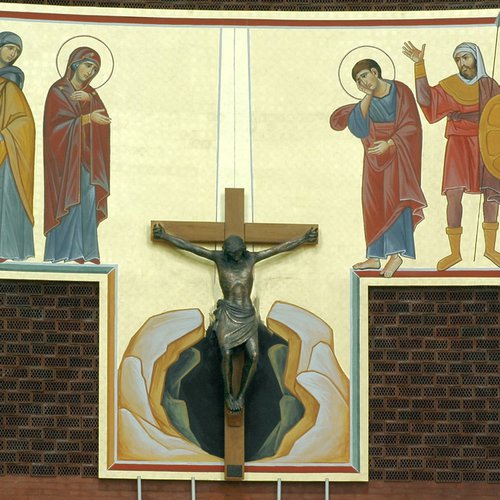

La chiesa è dedicata a San Michele Arcangelo, da sempre patrono della gente cervignanese, in esso troviamo oltre l’altare maggiore, quello del Santissimo Sacramento dominato dal solenne Crocifisso bronzeo, che papa Paolo VI aveva benedetto il 26 ottobre 1966, fuso in forme “classiche” dallo scultor udinese Max Piccini (1899-1974). Inoltre, l’altare della Madonna di Fatima, con statua di scarso valore artistico.

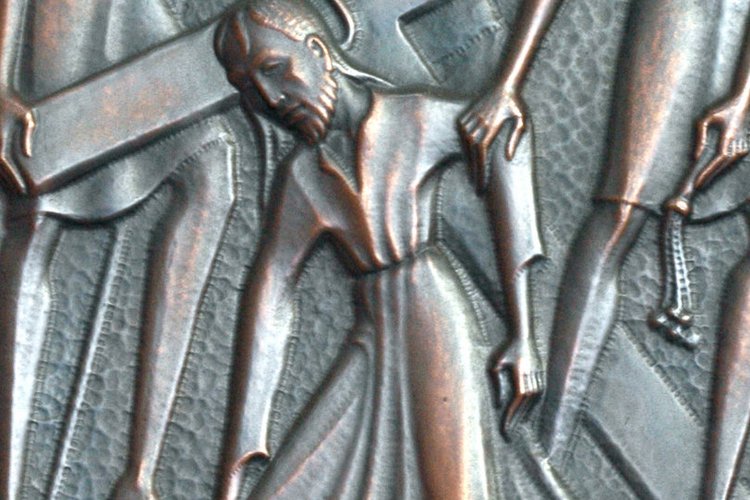

Il fonte battesimale e le stazioni della Via Crucis in rame sbalzato sono opere dello scultore Giulio Cargnelutti (1912 - 2007).

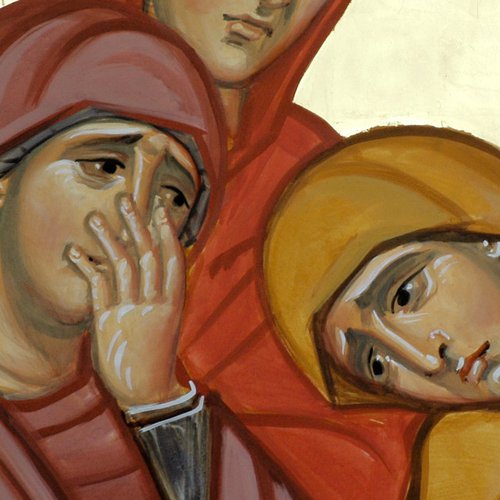

Nel 2006 la chiesa è stata arricchita da grandi pannelli decorativi eseguiti dal pittore Paolo Orlando di Monfalcone, che raffigurano episodi evangelici: dietro l’altar maggiore Cristo risorto riconosciuto dagli apostoli, intorno alla statua della Madonna figure di Santi (a sinistra Girolamo, Canziano, Canzianilla, Canzio, Paolo e un angelo; a destra un angelo, Michele, Pietro, Ermacora e Fortunato); intorno alla statua del Crocifisso le figure delle Pie Donne e della Madonna, di San Giovanni e di alcuni soldati. Sulle pareti la Natività di Gesù con l’Adorazione dei pastori e l’Adorazione dei Magi, il Battesimo, il Buon Samaritano, la Lavanda dei piedi e la Discesa dello Spirito Santo.

Sono dipinti di notevole effetto visivo, che vivono di una iconografia tradizionale di tipologia bizantina, con figure di grandi dimensioni su fondo oro, e con “contaminazioni” gotiche, così com’è nella poetica dell’autore, che ha realizzato opere improntate alla medesima spiritualità in molte chiese d’Italia.

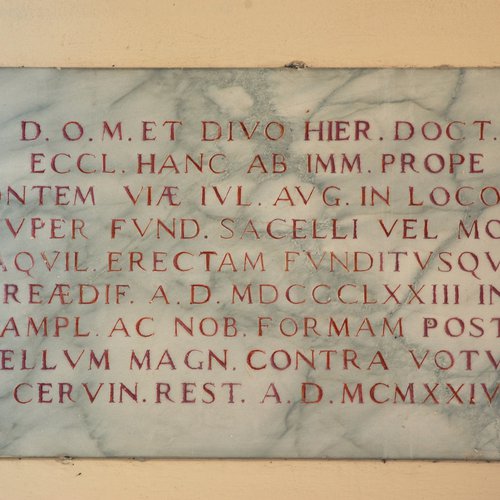

La chiesa di San Girolamo

La chiesetta di San Girolamo, più volte rifatta nel corso dei secoli, sta sopra un rialzo di terra nel borgo omonimo.

Sulle sue antiche origini non abbiamo notizie, ma sappiamo che il culto di san Girolamo, dottore della chiesa che soggiornò a lungo ad Aquileia, è stato sempre coltivato a Cervignano.

Dai documenti apprendiamo che la chiesetta fu restaurata nel 1683; nel 1799 il Governo di Vienna ne decretava la soppressione, evitata per il ricorso dei fedeli; nel 1808 il Governo francese tentò un eguale provvedimento andato a vuoto.

Nel 1873 la chiesa fu riedificata dalle fondamenta.

Scoppiata la Prima Guerra Mondiale la chiesa fu adibita a deposito di medicinali per gli ospedali militari della zona fino alla ritirata di Caporetto, rimanendo poi aperta alle devastazioni.

Nel 1921 fu deciso di ampliare l’edificio e il progetto affidato all’architetto udinese Pietro Zanini (1895 - 1990). I lavori furono ultimati nel 1933 e la chiesa riaperta al culto.

Oggi la chiesetta si presenta ad aula rettangolare in muratura mista di sassi e cotto, con cimeli aquileiesi distribuiti sui muri, facciata con cornice di archetti pensili e campanile a vela.

All’interno si trova la statua lignea di San Girolamo, attribuita la XV secolo, gli Evangelisti del pittore Giovanni Di Lorenzo (1924), l’affresco absidale di Luciano Michelutti, raffigurante il Redentore con la Madonna e san Girolamo (1923), il Cenotafio in ricordo dell’abate Biavi.

L’altare, recentemente rinnovato, è costituito da una lastra di autopsia sorretta da una pietra romana.

La chiesetta di Santa Croce o “chiesetta della contessa” o “cappella Bresciani”

La chiesetta di Santa Croce, più nota come la “chiesetta della contessa”, fu costruita a partire dal 1692, in applicazione alle disposizioni testamentarie del nobile Giuseppe de Bresciani. È un’aula rettangolare (di soli metri 12 x 5), con soffitto a botte e campanile a vela. Dal 1883 la chiesetta è adibita a sepolcreto di famiglia.

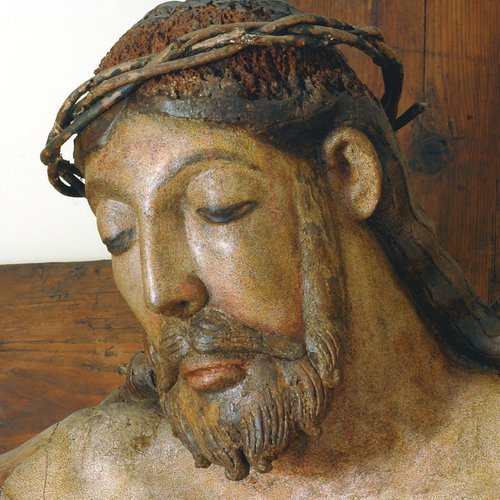

L’opera d’arte di maggiore pregio conservata nella cappella è il Crocifisso ligneo collocato nella parete di fondo del minuscolo coro. Di grande dimensione (misura in altezza ben 239,5 cm e in larghezza 249,5), mostra il Cristo ancora vivo, secondo la tipologia medievale del Christus triumphans, lo sguardo velato e il capo leggermente reclinato, coperto da un perizoma a forma di gonnellino dipinto a righe rosse e blu su fondo ocra, inchiodato alla croce con quattro chiodi.

La scultura è databile alla metà circa del XIII secolo e si inserisce nella complessa circolazione culturale tra Venezia e l’area austro-tedesca, che caratterizza le terre del Patriarcato di Aquileia.

Nel corso del restauro effettuato nel 2000 è stata rinvenuta, nella zona occipitale del capo di Cristo, entro una cavità cilindrica, una piccola croce pettorale – di manifattura bizantina in smalti opachi di colore rosso, bianco, blu e verde – lavorata cloisonné contenuta in un sacchetto di seta grezza. È databile alla fine del XII o agli inizi del XIII secolo.

Il Crocifisso un tempo era conservato nella chiesetta di San Michele (demolita nel 1780), da cui passò in quella di Santa Croce.

Oggetto di particolare venerazione da parte dei cervignanesi, il Crocifisso nel 1939 fu portato in processione per le vie della cittadina per implorare la pioggia.

La chiesetta della Mater Dei

È una rustica chiesetta, sorta dove per secoli regnava la palude e malaria, dedicata alla Madonna “Madre di Dio”, costruita a pianta rettangolare con mattoni a faccia vista, con due occhi sulle pareti di entrata e di fondo, tetto ad unico spiovente, campanile a vela e bifora campanaria. A lato una cappella dedicata a San Francesco.

Progettata dall’ingegner Dante Fornasir, fu consacrata, con grande solennità, il 24 novembre 1940.

All’interno alcune scultura lignee di metà Novecento.