Le chiese di Azzano Decimo

Azzano Decimo

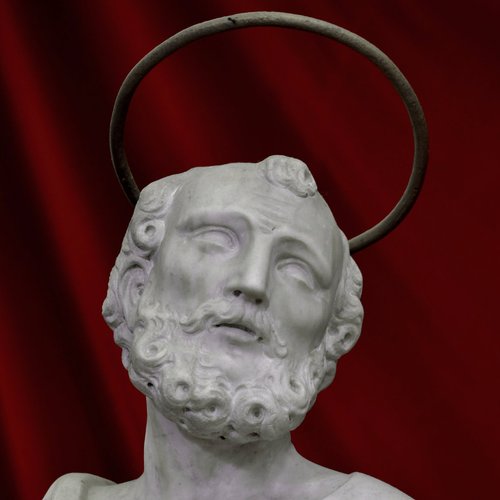

La chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo

Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, navata centrale, Azzano Decimo

La chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo

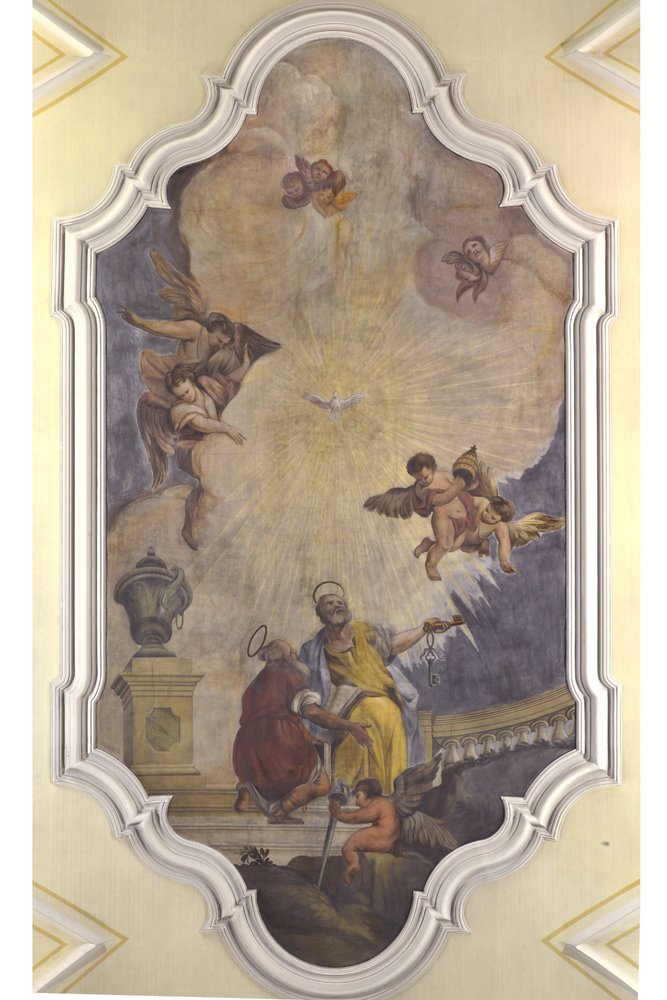

San Pietro che riceve la tiara papale e san Paolo in ginocchio, XVIII sec, chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, Azzano Decimo

La chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo

Giuseppe e Giovanni Mattiussi, Altare Maggiore, 1748-1750, chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, Azzano Decimo

La chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo

Giuseppe e Giovanni Mattiussi, Altare di San Valentino, XVIII sec, chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, Azzano Decimo

La chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo

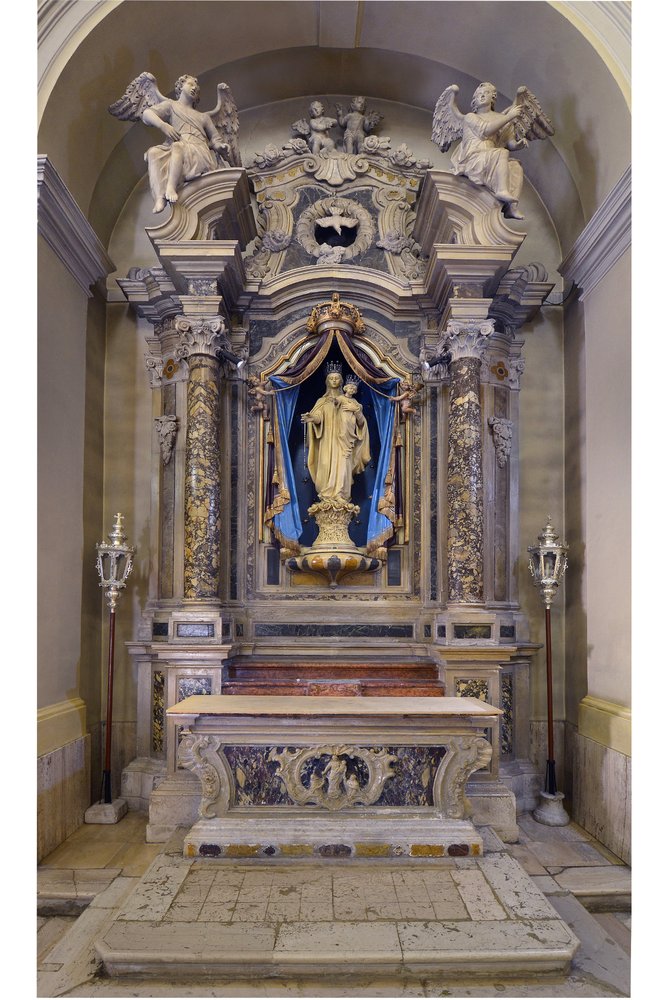

Giuseppe e Giovanni Mattiussi, Altare del Rosario, XVIII sec, chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, Azzano Decimo

La chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo

Giuseppe e Giovanni Mattiussi, Altare del Carmine, XVIII sec, chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, Azzano Decimo

La chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo

Campanile nuovo, 1909-1921, chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, Azzano Decimo

La chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo

Argentiere veneziano, Croce astile, sec XVII-XVIII, chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, Azzano Decimo

La chiesa di Santa Croce

Oratorio della Santa Croce, Azzano Decimo

La chiesa di Santa Croce

Francesco Pasiani, Vergine con il Bambino, san Francesco e santo martire, seconda metà del sec. XVI, oratorio della Santa Croce, vista dell'interno, Azzano Decimo

Oratorio di Santa Lucia in colle (Santi Filippo e Giacomo)

Oratorio di Santa Lucia in colle (Santi Filippo e Giacomo), Azzano Decimo

Oratorio di Santa Lucia in colle (Santi Filippo e Giacomo)

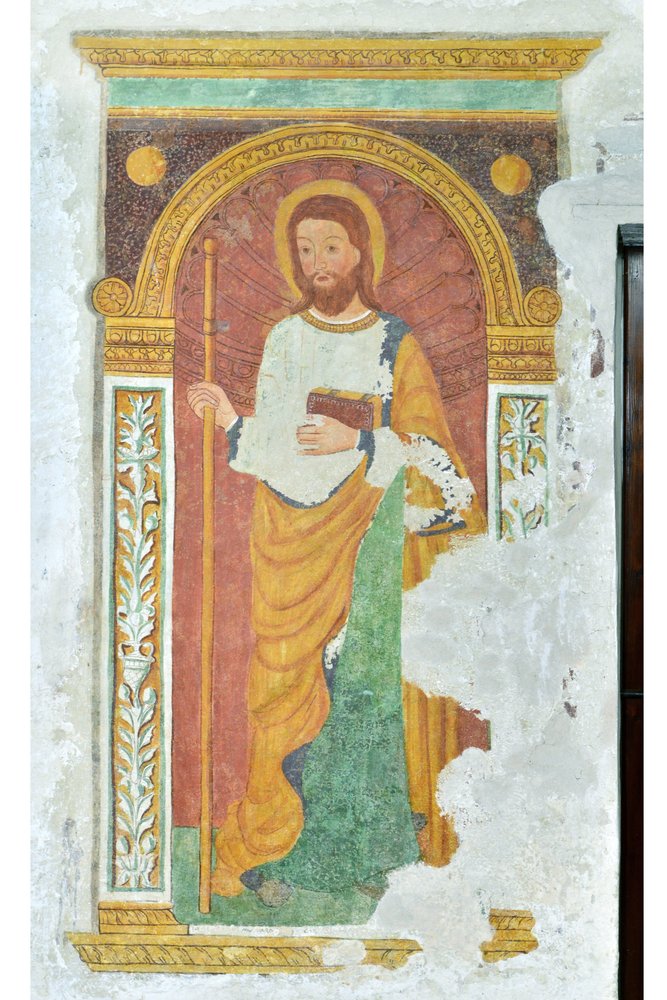

Pietro Gorizio, San Giacomo Maggiore, fine del sec. XV, Oratorio di Santa Lucia in colle, Azzano Decimo

Chiesetta della Beata Vergine della Salute di Zuiano

Chiesetta della Beata Vergine della Salute di Zuiano, Azzano Decimo

Le chiese di Azzano Decimo

Note storiche

Rogge, risorgive e corsi d’acqua – il Fiume, la Meduna e il Sile che per alcuni tratti ne segnano il confine – caratterizzano il territorio azzanese, ambiente favorevole agli insediamenti umani registrati sino dal Neolitico.

Determinante e duratura la presenza romana nel territorio come attesta la stessa toponomastica: Azzano da ACCIUS o ATTIUS titolare del fondo e Zuiano da IULIUS che riconduce all’epoca giulio-claudia. Con la fondazione della colonia romana di Julia-Concordia (42-40 a.C.) la zona venne a trovarsi al centro del territorio centuriato. Numerosi gli insediamenti del I secolo d.C. documentanti ville rustiche e padronali di un certo prestigio.

Una curtis in Hano, identificata come Azzano, è menzionata per la prima volta nel diploma di re Berengario I dell’anno 888 come possedimento dell’abbazia benedettina di Santa Maria di Sesto.

Nel corso dei secoli XII-XIII, con l’imporsi del patriarcato aquileiese sui domini degli abati di Sesto, si affermò la signoria degli Azzano investiti dal patriarca aquileiese di alcuni masi e del castello, probabilmente eretto su una piccola altura lungo un’ansa del Sile in località Colle, sulla quale insiste oggi la chiesetta di Santa Lucia.

Del maniero – distrutto una prima volta bel 1297 per il tradimento di Giovanni di Azzano nei confronti del patriarca e quindi ricostruito – è scomparsa ogni traccia, smantellato forse durante l’avanzata delle truppe veneziane e la conquista della Repubblica di San Marco (nel 1420), che determinò il passaggio della località al capitanato di San Vito.

Ecclesiasticamente Azzano appartiene alla Chiesa concordiese.

La chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo

Le origini

L’intitolazione a san Pietro e la posizione lungo la strada verso Concordia, centro di diffusione del Cristianesimo, evidenziano le antiche origini della chiesa sorta tra il VI e l’VIII secolo e annoverata nell’elenco delle pievi della diocesi concordiese (nella bolla del 1186 di papa Urbano III).

L’antico edificio nel corso dei secoli XV-XVI fu completato con opere attestate ormai solo dai documenti. L’esterno era dotato di un portale scolpito da Giovanni Antonio Pilacorte (11524); sulla facciata – come d’uso – campeggiava un San Cristoforo eseguito da un maestro Bartolomeo. Tra 1535 e 1537 fu costruita la cappella dello Spirito Santo da parte di Francesco Valvason e maestro Domenico tagliapietre (probabile esecutore dell’altare). Gli interventi successivi riguardarono il fonte battesimale, realizzato tra 1545 e 1550. Inoltre, tra 1597 e 1599 per l’altare maggiore lavorarono il pittore Gaspare Narvesa e lo scultore Vincenzo de Onestis.

Delle relazioni delle visite pastorali del XVI e XVII secolo apprendiamo che la chiesa era dotata di numerose opere d’arte e anche alcuni documenti lo testimoniano.

La ricostruzione settecentesca

Di solenne aspetto è la ricostruzione settecentesca, iniziata nel 1748 e conclusa nel 1770. Il progetto spetta a Luca Andrioli.

La facciata – ispirata a soluzioni dell’architetto veneziano Giorgio Massari e in stretto rapporto con quella dell’oratorio della Purità a Udine (1757-1760) dello stesso autore – è scandita su due piani, spartiti verticalmente da paraste tuscaniche intervallate da specchiature, portale centrale con timpano arcuato, finestrone al registro superiore, terminazione a frontone triangolare.

L’iscrizione in facciata riporta la data della dedicazione (1763), mentre quella interna, ora in sacrestia, tramanda la consacrazione (1771).

L’interno a navata unica è sottolineato da paraste con capitelli ionici affiancanti le grandi nicchie che accolgono gli altari ed è concluso da un presbiterio a pianta quadrata, illuminato dagli alti finestroni, dai quali penetra una diffusa luminosità.

Sul soffitto, entro una cornice modanata, è posto il grande affresco (restaurato nel 1995), che raffigura San Pietro che riceve la tiara papale e san Paolo in ginocchio (del XVIII secolo).

Tra il 1748 e il 1750 agli altaristi Giuseppe e Giovanni Mattiussi, padre e figlio (impegnati anche nel duomo di San Vito al Tagliamento), fu affidato l’incarico per il monumentale altare maggiore e l’esecuzione delle statue laterali dei Santi Pietro e Paolo.

Le imponenti figure di San Pietro e San Paolo, ai lati dell’altare, sono una trascrizione della contemporanea statuaria di Giacomo Contieri (documentato tra il 1748 e il 1787-1788).

A mezzo dell’altare si eleva il ciborio ottagono (alterato nelle proporzioni), cupolino a cipolla e statuetta del Redentore al vertice.

Più tardo il paliotto con calice eucaristico entro cartiglio, acquistato nel 1891.

Gli altari laterali

Quattro gli altari laterali di gusto rococò completano la nuova configurazione architettonica: a destra gli altari di San Valentino e della Madonna del Carmine, a sinistra quelli di Sant’Antonio di Padova e della Beata Vergine del Rosario, attribuibili agli scultori Giuseppe e Giovanni Mattiussi, padre e figlio.

L’altare di San Valentino reca la pala settecentesca dei Santi Valentino, Sebastiano e Nicolò (con la tiara pontificia in testa come a rafforzarne il potere taumaturgico), firmata dal pittore e sacerdote sacilese Sebastiano Valvasori (1744-1818) e datata 1782, come recita l’iscrizione.

Del tutto simili gli altari dirimpettai del Rosario e della Madonna del Carmine, provvisti di mensa sagomata ornata da volute laterali, alzate con cimasa a fronte spezzato sorreggenti angeli ad ali spiegate, corpo centrale emergente con la colomba dello Spirito Santo nella cartella sovrastata da due putti.

All’altare del Rosario vennero rifatte mensa e gradinate in pietra viva nel 1678; il paliotto del tardo Settecento, dovuto ancora a Giuseppe e Giovanni Mattiussi, mostra a bassorilievo nella cartella centrale la Vergine col Bambino tra i santi Domenico e Rosa; il simulacro ligneo della Beata Vergine del Rosario è opera di Giovanni Costantini di Latisana, inaugurato nel 1913, mentre corona e padiglione sono lavori di Benedetto Montini di Udine (1865).

L’altare del Carmine, anch’esso con iscrizione relativa alla ricostruzione in materiale più solido (1720), ospita la pala della Vergine del Carmelo ed i santi Giovanni Battista e Vincenzo Ferreri, siglata I.G.F., acronimo di Giuseppe De Gobbis (attivo a Venezia tra 1772 e 1783), che si avvale di spunti e intonazioni cromatiche del veneziano Giovanni Battista Piazzetta.

Nel primo altare a sinistra trova posto la tela effigiante Sant’Antonio di Padova con i santi Biagio e Floriano, firmata Giuseppe Cherubini e l’indicazione Venezia 1907.

Il coro

Alla fine degli anni Venti del Novecento fu realizzata da Luigi Salvadoretti (1872-1957) la decorazione del coro a finto mosaico su fondo oro, secondo il gusto Liberty, sulla base delle indicazioni dell’architetto di Caneva Domenico Rupolo (1861-1945).

Le pareti del presbiterio sono state decorate nel 2006 con due grandi tele di Giulio Belluz raffiguranti la Resurrezione e la Pesca miracolosa.

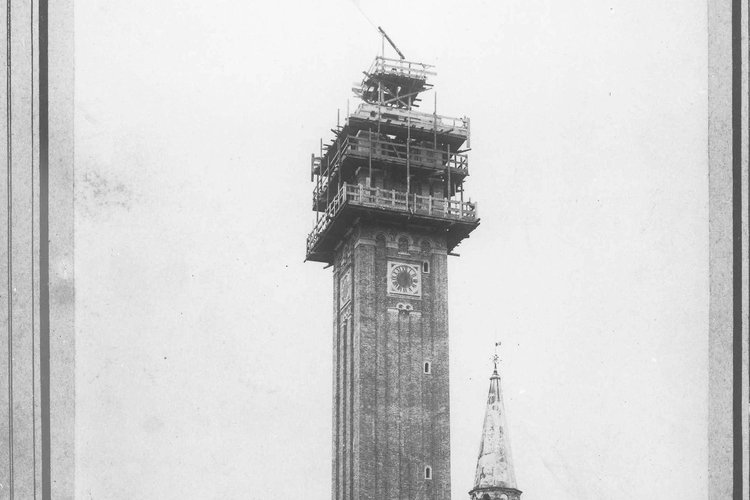

Il campanile

La costruzione di un nuovo campanile su progetto dell’architetto Domenico Rupolo, in sostituzione del vecchio risalente al XVI secolo, prese il via nel 1909 e si concluse nel 1921 con la posa delle campane.

La scelta del sito, sul fianco del presbiterio, permise di dare maggiore risalto ai volumi della chiesa e al corpo dello slanciato manufatto in mattoni di 74 metri di altezza, che si erge su basamento a bugne, lunga canna a triplice archeggiatura cieca, cella campanaria con apertura a “serliana” di gusto palladiano, tiburio ottagono snellito da nicchie, balaustra e pinnacoli angolari in pietra bianca.

Numerosi gli interventi alle campane a partire dalla fusione del 1752 di Domenico Badandi cui seguirono una seconda tra il 1871-1872 e quindi una terza nel 1920 della fonderia Cavadini di Verona, dopo la requisizione degli austriaci nel 1917.

La suppellettile liturgica

Di certo pregio il patrimonio della suppellettile liturgica rappresentato per primo da due croci processionali in argento. L’una – insegna ufficiale della parrocchia – mostra al recto il Crocifisso e nei quadrilobi le consuete immagini di Dio Padre, della Maddalena, della Vergine e di San Giovanni ai lati, e al verso la figura centrale di San Pietro e degli Evangelisti nelle terminazioni. Sul nodo, a doppio corpo e baccellato e mosso da testine di cherubini a fusione, corrono le iscrizioni riguardanti l’epoca di fattura (1693) e i nomi dei fabbricieri, nonché i punzoni che attestano la provenienza veneziana.

Contrassegni veneziani ricorrono anche nel secondo esemplare in argento sbalzato e in parte dorato della metà del Seicento – più tardi aggiunto di nodo e impugnatura – caratterizzato da terminazioni ovate ospitanti al dritto le immagini dell’Eterno Padre, della Maddalena, della Vergine e San Giovanni Evangelista e del Crocifisso al centro, condotto nei modi di Guglielmo della Porta; al rovescio della Madonna del Rosario respirante la produzione plastica del tardo Cinquecento veneziano.

Agli inizi del Seicento appartiene una pisside a coppa espansa, adorna di elementi nastriformi intrecciantisi verso l’alto con motivi vegetali su piede e nodo a oliva. Al tardo Sei primo Settecento un calice decorato a sbalzo con angioletti recanti sul piede e sottocoppa “a giorno” gli strumenti della Passione.

Di bottega lagunare sono ancora un incensiere dalla consueta struttura a vaso sagomato, coperchio cupoliforme di sapore orientalizzante a pressacchio strozzato e tre cartegloria in argento su anima in legno, con ricche cornici a volute, conchiglie, fiori sbalzati e cesellati; nonché un ostensorio “a sole” della stessa epoca, con piede a doppio corpo, nodo strozzato a sezione triangolare, mostra a gruppi di raggi lineari e sommitale statuina del Risorto.

Tra i reliquiari meritano citazione quello della Croce con angioletto in fusione reggente la stauroteca contornata da testine angeliche e i due ottocenteschi dell’Immacolata e di San Pietro (in argento), probabilmente usciti dai laboratori Bertarelli di Milano tra 1859 e 1862.

Al 1855 infine risalgono i sei candelieri per l’altare maggiore in metallo argentato e dorato, riccamente decorati alla base, dovuti a Domenico Bertaccini di Udine.

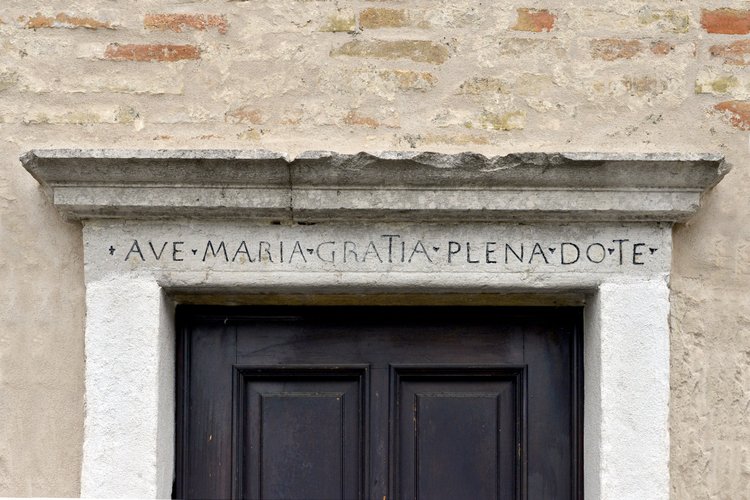

La chiesa di Santa Croce

Sorto sull’area di un edificio di età romana con pavimento in cocciopesto e tessere in mosaico bianco e nero addossato al muro esterno del presbiterio, l’oratorio di Santa Croce è stato ritenuto dalle cronache l’antica pieve che riuniva Azzano, Fiume, Cimpello e Praturlone.

L’edificio, in mattoni con motivi di archetti pensili che corre sotto gli spioventi delle fine del XV secolo e monofora campanaria al vertice, è menzionata per la prima volta nel 1522 e successivamente come chiesa campestre della parrocchiale di Azzano nel 1586. Nel corso del Settecento ha subito la ricostruzione pressoché totale del presbiterio e l’aggiunta di un portico rettangolare ad archi a sesto coperto a padiglione.

Sull’architrave della porta secondaria, inquadrata in pietra con cimasa, corre l’iscrizione: AVE MARIA GRATIA PLENA D(ominus) T(ecvm).

Alla fine del XVII secolo erano presenti tre altari, successivamente demoliti.

Nella seconda metà del Settecento fu trasferito dalla parrocchiale l’altare ligneo di San Valentino, con la pala della Crocifissione, che però furono entrambi distrutti da un incendio nel 1968.

Nella chiesa è conservato in Crocifisso ligneo, dono delle vedove della Prima Guerra Mondiale.

Da segnalare il tabernacolo del XVIII secolo in marmo bianco e rosso, con decoro a girali e testina di putto sulla sommità.

L’interno si presenta ad aula unica con travi a vista, abside quadrata e soffitto a vele.

Negli anni Sessanta del Novecento lungo le pareti della navata sono stati rinvenuti brani affrescati raffiguranti sulla destra un San Valentino, invocato contro epidemie ed epilessia, mentre a sinistra un robusto San Giovanni Battista.

Sul lato destra dell’arco santo, un’edicola di carattere architettonico ospita l’affresco della Vergine con il Bambino, san Francesco e santo martire, e sull’opposto, analoga struttura inquadra la Trinità con la croce sorretta dal Padreterno, esemplata da Giovanni Maria Zaffoni detto il Calderari: partito pittorico che va distribuito tra Giuseppe Moretto, Francesco Pisani e altre maestranze pordenonesi.

Sui lati dell’abside si hanno le immagini di carattere popolareggiante di Sant’Antonio di Padova e San Francesco d’Assisi (secolo XVIII), precedute da un lacerto di primo Cinquecento con la Vergine e Bambino con una torre campanaria sullo sfondo.

Degna di attenzione la pila di inizio Seicento immurata in controfacciata la quale reca la scritta di carattere purificatorio: ASPER(GE ME D)OMINE ET MUNDABOR.

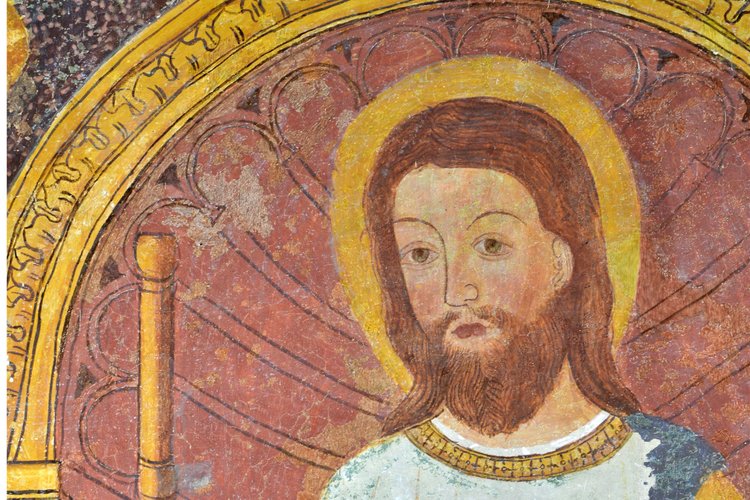

Oratorio di Santa Lucia in colle (Santi Filippo e Giacomo)

Posto sopra leggero rilievo, risale al XII secolo. La facciata sulla quale si innesta il rimaneggiato campanile a bifora, presenta un San Cristoforo dall’accentuato grafismo, strettamente imparentato con l’analogo soggetto dell’atrio dell’abbazia di Sesto al Reghena e con questo databile attorno alla metà del secolo XII. Ben visibili all’esterno le strette monofore otturate a seguito dell’apertura di due finestroni lunettati.

All’interno dell’aula rettangolare con travatura scoperta e abside semicircolare sono stati messi in luce alcuni affreschi parietali di natura devozionale con le reiterate immagini dei santi terapeuti Valentino, Giacomo e Lucia.

Alla fine del XV secolo risale San Giacomo maggiore della parete nord collocato entro una nicchia con catino a conchiglia sostenuta da pilastrini con motivi a candelabra, datato 1493. Il calligrafismo dell’immagine al pari della gracilità della struttura e la piatta stesura del colore, più variata nelle vesti, mostrano precisi legami con la produzione del pittore Pietro Gorizio, in particolare con gli affreschi dell’oratorio del Corpo di Cristo a Vallenoncello, datati 1494 e firmati Petrus portunaonensis.

Sulla stessa parete un ampio riquadro sostenuto da un’unica cornice modanata accoglie le immagini dei Santi Giacomo e Valentino, datati 1516: imponente il primo, a stento annicchiato nella elaborata struttura architettonica; in minor scala il secondo, ritto di contro a un fondale in finto marmo. Dal punto di vista stilistico, il duplice soggetto va inserito nella produzione dei maestri artigiani facenti parte della bottega del pittore sanvitese Andrea Bellunello, di cui continuano la maniera fino al terzo decennio del XVI secolo.

Una semplice fascia rossa delimita nel vicino pannello una rusticana Santa Lucia, campita su fondo ocra con gli usuali attributi: la sottostante iscrizione dedicatoria tramanda il millesimo 1571. Sulla parete opposta una cornice di finto marmo inquadra la figura di San Valentino riferibile a uno degli autori operanti in Santa Croce.

Settecentesco è il piccolo altare ligneo, costituito da alzata a due colonne in finto marmo, timpano a dentelli, paliotto intagliato e dorato con decori vegetali e festoni, eseguito o fatto restaurare dal vescovo Alvise Gabrieli nel 1764.

La secentesca pala – pesantemente restaurata da Giovanni Travani (1815) e di problematico soggetto – mostra la Madonna con Bambino in gloria, sant’Osvaldo (?) e tre santi raccolti intorno all’Eucarestia.

Chiesetta della Beata Vergine della Salute di Zuiano

Registrato da mons. Agostino Premoli (1670) con il titolo del Rosario dei nobili Tiepolo e nel 1764 come Madonna del Carmelo, l’edificio nel 1857 ha mutato ancora una volta la denominazione a seguito dell’introduzione della festa della Madonna della Salute.

La costruzione nella consueta tipologia degli oratori della zona del XVII secolo – facciata liscia con timpano e campaniletto a vela – ospita un altare ligneo secentesco con pala della Sacra famiglia firmata «Ab. Giovanni Toffoli 1879», opera tarda dell’abate-pittore di Porcia, che si attiene ad una morfologia cinquecentesca con piacevole cromia.

Recente l’immagine della Madonna in mosaico sopra l’ingresso.

San Pietro in vinculis di Piagno

La località (da Plania = striscia arabile tra i filari o Plaga = pendio) sottoposta nel Medioevo alla giurisdizione civile dei conti di Prata, seguì durante il dominio della Repubblica veneta le sorti di Fiume Veneto passando alla podesteria di Motta e quindi alla famiglia spilimberghese dei Florido che risiedeva a Sacile.

Menzionata nel 1262 nel lascito testamentario del conte Guecello II di Prata, l’oratorio era officiato dai pievani di Pasiano, i quali incaricavano del servizio liturgico i curati di Corva e meno frequentemente quelli di Tiezzo. Nel corso del XVIII secolo l’assistenza spirituale e l’amministrazione dei sacramenti per gli abitanti della frazione furono affidate al parroco di Corva. Solo nel 1889 la chiesetta fu annessa alla parrocchia di Tiezzo.

Intitolata San Pietro in vinculis, fu oggetto nel corso del XVIII secolo di un radicale rifacimento.

L’attuale altare si deve ad Antonio Nardi di Pordenone (1790) e ospita la pala ottocentesca raffigurante San Pietro liberato dall’angelo.

Semplice la facciata cimata da articolato campaniletto a vela (bifora sormontata da nonofora) edificato nel 1901 al posto del precedente.

L’interno ad aula rettangolare presenta un soffitto a capriate scoperte, con attigua sacrestia di inizio Novecento.

La chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Corva

L'antica chiesa parrocchiale

Dal latino CURVA, con riferimento ad una delle ampie anse del fiume Meduna su cui sorge l’abitato, la villa – inizialmente sottoposta alla signoria pordenonese – venne concessa nel 1248 in feudo dall’imperatore Federico II a Mainardo di Prata, seguendo quindi i destini della signoria pratense.

Non vi sono notizie dell’antica chiesa, forse un piccolo oratorio, beneficiata nel 1262 insieme ad altre nel testamento di Guecello II di Prata e dipendente dal punto di vista ecclesiastico da Santa Maria di Cordenons, legame ancora presente nel 1765 dal momento che il rettore di Corva era tenuto a presenziare nell’antica matrice alla benedizione del cero pasquale il Sabato santo.

Nel 1559 i camerari decisero di rifabbricare un secondo edificio simile a quello di San Lorenzo di Rorai.

Eretta in parrocchia nel 1719 e distrutta in seguito da una piena del fiume Meduna, la chiesa venne ricostruita per la terza volta nel 1754 su un terreno posto al centro dell’abitato.

Tuttora integra nelle strutture esterne e dotata di torre campanaria annessa al presbiterio, è stata profondamente modificata all’interno in seguito alle edificazione della nuova parrocchiale.

La nuova chiesa parrocchiale di San Bartolomeo

Dopo l’abbandono dell’iniziale progetto redatto da Domenico Rupolo (1910) per l’ampliamento dell’edificio esistente, tra 1938 e 1941 fu eretta la nuova chiesa.

Disegnata dall’ingegnere Leo Girolami di Fanna, evidenzia motivi decorativi ed architettonici di ispirazione neogotica che risaltano dal tessuto murario in cotto; in facciata il portale è delimitato da una fascia di archetti ciechi; di pietra artificiale sono il rosone e i pinnacoli sugli spioventi.

Lo spazio interno è spartito da pilastri in quattro campate coperte da volta a crociera con nervature in mattoni impostate su mensole.

Lo stesso Girolami è il progettista dell’altare maggiore (1941), completato nel 1946 da Giovanni Paiero (esecuzione di Giovanni Bertin di Sacile). A Paiero spetta anche l’altare della Madonna (1946), mentre la Via Crucis fu intagliata da Mussner di Ortisei (1945).

La chiesa è stata benedetta e aperta al culto dal vescovo Luigi Paulini l’11 febbraio 1941 e consacrata da mons. Vittorio del Zanche nel 1967.

Lavori di consolidamento alle strutture si resero necessari dopo il sisma del 1976. Negli anni successivi (1988) furono eseguiti cantoria e cappella feriale e furono alleggerite le strutture dell’altar maggiore allo scopo di rendere meglio visibile il grande mosaico absidale raffigurante il Giudizio universale del mosaicista veneziano Renato Gregorini. Dello stesso artista è il mosaico sulla lunetta del portale d’ingresso con il Martirio di san Bartolomeo.

L’imponente mosaico di Renato Gregorini, realizzato tra 1977 e 1988, si sviluppa per 13 metri d’altezza e presenta al centro la maestosa figura di Cristo emergente sullo sfondo di una croce luminosa, contornata lungo l’ovale da dinamiche figure angeliche dai toni caldi; nella parte inferiore è raffigurata la consueta divisione tra eletti e reprobi.

La chiesa parrocchiale di San Martino vescovo a Tiezzo

Del 1315 è la prima citazione di Tiezzo (dalla voce celtica tegia/attegia, che significa fienile, deposito di atterzzi), abitato in epoca romana e nel Medioevo sottoposto alla giurisdizione ecclesiastica del vescovo di Concordia e a quella civile dei conti di Porcia. Priva di un vero e proprio centro, la località si configura come una serie di borgate tra le quali notevole rilevanza religiosa rivestiva un tempo quella di Fiumicino.

Scarne le notizie sull’antica chiesa dedicata a San Martino vescovo di Tours, eretta presumibilmente nel corso del XVI secolo e divenuta parrocchiale nel 1687 dopo il distacco dalla matrice di Azzano.

Recente la nuova parrocchiale, ricostruita sul luogo della precedente a partire dal 1860 e portata a compimento nel corso della seconda metà del XIX secolo su progetto dell’ingegnere Giovanni Bearzi di Spilimbergo con esecuzione di soffitto e pavimento.

Il 30 novembre 1898 ebbe luogo la solenne consacrazione con grande concorso di popolo da parte del vescovo Francesco Isola.

Nel 1953 fu realizzata la pavimentazione in seminato e la decorazione del coro in stile Liberty molto apprezzata, ma che non resistette all’usura del tempo.

A seguito del sisma del 1976 furono eseguiti alcuni rimaneggiamenti: apertura di due sedi per i confessionali, edificazione del battistero e delle bussole laterali, tinteggiatura adeguata allo stile neoclassico.

Citazioni classiche si evidenziano in facciata nelle colonne doriche in pietra e cotto sorreggenti il grande frontone, mentre all’interno lesene e cornicione lungo il perimetro definiscono lo spazio della navata conclusa nel presbiterio con l’altare, sopra il quale è collocata la pala settecentesca raffigurante San Martino e il povero, che si assegna a Pietro Feltrin.

Le due cappelle laterali ospitano gli altari del XVIII secolo provenienti dalla vecchia chiesa, entrambi con alzata lignea e paliotto in marmi policromi, dedicati rispettivamente alla Beata Vergine della Salute (già del Rosario) e a quattro santi di particolare efficacia taumaturgica.

Il culto della Madonna della Salute, introdotto nel 1886 dal parroco don Pasquale Pasquali, a seguito delle epidemie di vaiolo e colera, è tuttora oggetto di sentita devozione.

Nella nicchia è collocato il simulacro della Madonna con Bambino in legno di cirmolo con corona intagliata e dorata, eseguita nel 1866 dallo scultore Antonio Destro di Venezia, mentre la cornice lignea e la poltroncina intagliata e dorata si devono a Umberto Sgobaro di Udine (1905) al quale spetta pure il baldacchino pendente sopra l’altare maggiore.

L’altare dirimpetto reca un anonimo dipinto di primo Ottocento di mediocre fattura raffigurante La Madonna con il Bambino e sant’Antonio di Padova in gloria ed i santi Rocco, Floriano e Antonio abate.

Assegnata al pittore pordenonese Pietro Feltrin (1694 - 1778) per motivi stilistici è la paletta sulla parete di sinistra della navata con la Santissima Trinità, l’Immacolata, san Michele arcangelo e san Giuseppe in gloria con i santi Giacomo, Antonio di Padova, Margherita e Caterina d’Alessandria.

Alla parete opposta la tela con il Cristo della moneta di Ugo Canci Magnano (Magnano in Riviera 1918 – Tarcento 1981).

La cappella sul lato destro contiene uno dei due confessionali lignei del XVIII secolo ristrutturati nel corso dell’Ottocento e il grande Crocifisso di artigianato della Valgardena (1935).

Lungo la parete destra si collocano le “Stazioni” della Via Crucis (cui è aggiunta la Resurrezione) in rame argentato lavorato a sbalzo, realizzate dallo scultore Pierino Sam (1982), responsabile anche delle Virtù in gesso di tipo classicheggiante e, nel piccolo vano del fonte battesimale, del Battesimo di Cristo, ambientato nel territorio locale (1970).

Il campanile

Spetta all’architetto Domenico Rupolo (Caneva 1861 - 1945) il progetto dell’attuale campanile (ispirato nel cupolino a quello di Madonna dell’Orto a Venezia) fatto edificare in sostituzione del precedente demolito nel 1926 per problemi statici.

Iniziata nel 1909 la costruzione si prolungò con vari intervalli fino al 1924. A completamento furono installate tre campane della fonderia De Poli di Udine.

L’elegante corpo principale in mattoni sottolineato da lesene e archetti ciechi si innesta sull’alto basamento in pietra bianca utilizzata anche nei profili delle bifore aperte sulla cella campanaria, nella balaustra e cornice, opere quest’ultime dello scalpellino Giovanni De Bortoli di Aviano, al quale si devono anche i quadranti dell’orologio con i numeri romani in bronzo fuso (del 1915).

La chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Fagnigola

La chiesa antica

Ai margini del bosco della Mantova, cui fanno riferimento il toponimo fagnicula (da fagus con suffisso diminutivo –icula, ossia “piccolo luogo dei faggi”), la villa di Fagnigola trae verosimilmente le proprie origini da un nucleo insediativo sorto in epoca romana non lontano dall’antica parrocchiale, lungo un ansa del fiume Sile. Nel Medioevo era sottoposta alla giurisdizione civile e criminale dell’abbazia di Sesto.

Scarne le notizie sull’antica chiesa (che in origine si intitolava alla Madonna) dipendente dal punto di vista ecclesiastico dalla pieve di Azzano dalla quale si staccò per divenire parrocchia autonoma avanti il 1564.

Di quella chiesa resta un piccolo affresco di carattere devozionale in un’edicola della parere sinistra dell’arcosanto che raffigura la Madonna con Bambino benedicente. Sul lato opposto si colloca la figura a mezzobusto di San Giacomo il Maggiore dall’intenso sfumato. Sono opere affini ai modi del pittore Giovanni Maria Zaffoni, detto il Calderari (Pordenone 1495/1500 – 1564).

Alla prima metà del XVIII secolo (1737) risalgono la costruzione della sagrestia e le gradinate dell’altare maggiore, opera del tagliapietra Nicolò Elia (1769).

Radicali le modifiche alle strutture nel corso dell’Ottocento che conferiscono un nuovo volto all’interno (cappelle laterali con paraste e cornicione superiore, finestre rettangolari alle pareti, volta absidale), tali da richiedere una nuova consacrazione dell’edificio (1874).

A partire dagli anni Venti del Novecento la destinazione dell’aula a sala parrocchiale ha alterato profondamente le strutture; solo all’inizio del XXI secolo il tempio è ritornato all’aspetto originario grazie ai complessi interventi di restauro.

Sull’area del sagrato è collocato dal 2002 un Cristo morto in bronzo.

Il San Michele Arcangelo

La statua lignea di San Michele Arcangelo, già sopra la colonna nella piazza antistante la nuova parrocchiale, scolpita nel 1898 da Giacobbe della Giustina di Chions, è stata collocata in fondo all’abside in occasione dei solenni festeggiamenti per la consacrazione della chiesa il 22 settembre del 2001.

La nuova parrocchiale di San Michele Arcangelo

L’intenzione di costruire una nuova chiesa caldeggiata dal parroco Luigi Padovese è testimoniata dal verbale dell’assemblea dei capifamiglia del 14 luglio 1901, alla presenza del progettista Girolamo D’Aronco di Gemona (1825-1909), al quale, a lavori già iniziati in economia fino ad un primo livello di muratura, nel 1905 fu affidato il progetto di completamento della struttura e delle decorazioni.

Il tempio in stile neogotico è caratterizzato esternamente da muratura in cotto ed elementi architettonici in pietra artificiale, materiale ripreso all’interno nelle colonne con capitelli corinzi che scandiscono lo spazio in tre navate, nei matronei chiusi da balaustre del presbiterio e nei pilastri di sostegno dell’arcosanto.

Portati a compimento i lavori essenziali nel 1909, il tempio – benedetto il 26 marzo 1911 e aperto a culto – per lungo tempo rimase privo delle decorazioni, realizzate solo nel 1953 dallo scultore Marcello Mascherini (Udine 1906 – Padova 1983) e dal pittore Tiburzio Donadon (Motta di Livenza 1881 – Pordenone 1961), autori di due diversi progetti decorativi.

Al Donadon si devono la decorazione delle pareti interne in rosso e ocra, della volta a crociera e del catino absidale con stelle dorate su fondo azzurro, del presbiterio in rosso pompeiano, delle lunette del catino absidale affrescate con tre Angeli a mezzobusto, allegorie delle Virtù Cardinali, e di quelle sopra le sacrestie con le figure di San Pietro a sinistra e San Paolo a destra, nelle capriate e nei traversi a motivi geometrici.

Nell’occasione delle decorazioni fu aperta in controfacciata la galleria (dapprima murata) e dotata di vetri legati a piombo della ditta Giuseppe Maffioli.

Negli stessi anni un lascito del parroco Osvaldo Moret permise l’acquisto del nuovo altare maggiore, in marmo con predella in cipollino e tabernacolo a tempietto affiancato da due Angeli in gesto di orazione: privi di documentazione, ma vicini al fare di Luigi de Paoli (Cordenons 1857 – Pordenone 1947).

Nel coro fu collocato il monumentale Crocifisso in gesso su croce lignea dello scultore Marcello Mascherini (1935) donato dall’artista alla fine degli anni Trenta.

Negli anni Cinquanta del Novecento furono smantellati i due altari laterali trasferiti negli anni Venti dalla vecchia chiesa sostituendoli con quattro nuovi in legno di rovere dedicati all’Immacolata e a San Giuseppe con i relativi simulacri sulla sinistra e sulla destra, a Sant’Antonio di Padova e al Sacro Cuore, statue lignee rispettivamente di Giovanni Boldarin (1938) e di Luigi Santifalller di Ortisei (1957).

All’ingresso si trova il fonte battesimale in marmo rosso con la statuetta lignea di Gesù Bambino (1939) del portogruarese Giuseppe Scalambrin (Sacilato 1886 – Fossalta 1866).

Il 20 novembre 1954 ebbe luogo la solenne consacrazione del sacro edificio dal parte di mons. Vittorio de Zanche.

Dalla vecchia parrocchiale proviene anche l’organo commissionato ad Angelo Agostini di Padova, inaugurato nel 1874 e restaurato nel 1991.

Nello spazio antistante la parrocchiale sorge la colonna a ricordo della Conciliazione del 1929 tra Stato Italiano e Santa Sede, sormontata dalla statua bronzea in fusione su modello di Marcello Mascherini (1970), raffigurante l’Arcangelo patrono nell’atto di trafiggere il demonio nelle sembianze di drago.

La chiesa di Santa Rosalia (Santa Rosa)

Parte del Comune di Azzano, ma dipendente dalla parrocchia di Azzanello, la chiesetta sorge su un rialzo del terreno a breve distanza dal fiume Sile. Testimoniata nel 1435 tra le chiese soggette dell’abbazia di Sesto e sottoposta alla giurisdizione temporale dei signori di Panigai, presenta nonostante i rimaneggiamenti, i tratti degli oratori campestri del XV secolo: frontone e occhio in facciata e campaniletto a vela al colmo, tracce del porticato sei-settecentesco (ancora presente nel secolo scorso), aula rettangolare con copertura a capriate, arco ribassato e presbiterio quadrato.

Dedicata inizialmente a Santa Rosa, martire di Viterbo, a partire del secondo decennio del XVIII secolo il titolo fu modificato in Santa Rosalia, patrona di Palermo (forse per omonimia delle sante che condividono la festività del 4 settembre).

Dal 1719 al 1733 si susseguirono una serie di interventi coinvolgenti l’intero edificio, la provvista della reliquia e del reliquario d’argento della santa.

Al 1720 risale la pala d’altare eseguita dal pittore veneziano Domenico Pasquali con la titolare in atto di intercedere e un puttino in piedi.

Passata di mano tra vari proprietari ed ora di appartenenza alla parrocchia, dopo anni di abbandono è stata oggetto di radicale restauro (2013-2014) delle murature e delle parti affrescate che ha fatto emergere dallo scialbo, accanto alle già note immagini della Madonna con Bambino e san Rocco, quella di un San Sebastiano nonché inscrizione e data (1508) allusiva ad una carestia. Affreschi votivi in parte mutili sono da ascrivere alla scuola di Andrea Bellunello (1440 ca – 1494).

L’oratorio dei Santi Giusto e Liberale di Fiumicino (Fiumesino/Fiumisino)

L’origine romana dell’antico abitato, sorto in prossimità del fiume Fiume in un punto di facile guado, è attestata dai vai reperti archeologici testimonianti la presenza di abitazioni. Il ritrovamento di una lapide con iscrizione paleocristiana (IV-V secolo d.C.) dedicata dalla moglie a Saturno Dionisio fa pensare ad una diffusione del Cristianesimo nel territorio in epoca precedente alla fondazione della diocesi di Concordia, ipotesi supportata dall’intitolazione del primitivo sacello a San Giusto martire aquileiese.

Nel corso del medioevo la villa di Fiumesino, dapprima sottoposta ai vescovi di Concordia, era divenuta parte dei possedimenti dei signori di Prata.

L’antica fondazione, sita su un leggero rialzo del terreno all’interno di una cortina difensiva, era capellania della pieve di Azzano e unita con pari dignità alla chiesa di San Martino di Tiezzo.

La chiesetta, forse fatiscente, fu demolita nel 1800 per essere ricostruita nella prima metà del XIX secolo in prossimità dell’insediamento rurale.

L’attuale costruzione di carattere neoclassico presenta in facciata un porticato a padiglione sorretto da colonne e semicolonne in pietra. L’aula rettangolare ospita nell’unico altare una statua di San Liberale, acquistata in Val Gardena (1935).

Nel 1991 alcuni lavori di ristrutturazione hanno comportato il rifacimento della pavimentazione del portico e la tinteggiatura dell’invaso. Di fianco sorge il campanile a sezione quadrata con cella campanaria con quattro monofore e tetto in coppi.

All’esterno è stata posizionata una grande Croce in bronzo di Giorgio Celiberti (2000).