La pieve di San Lorenzo in Monte di Buja

Buja

La facciata della chiesa della pieve

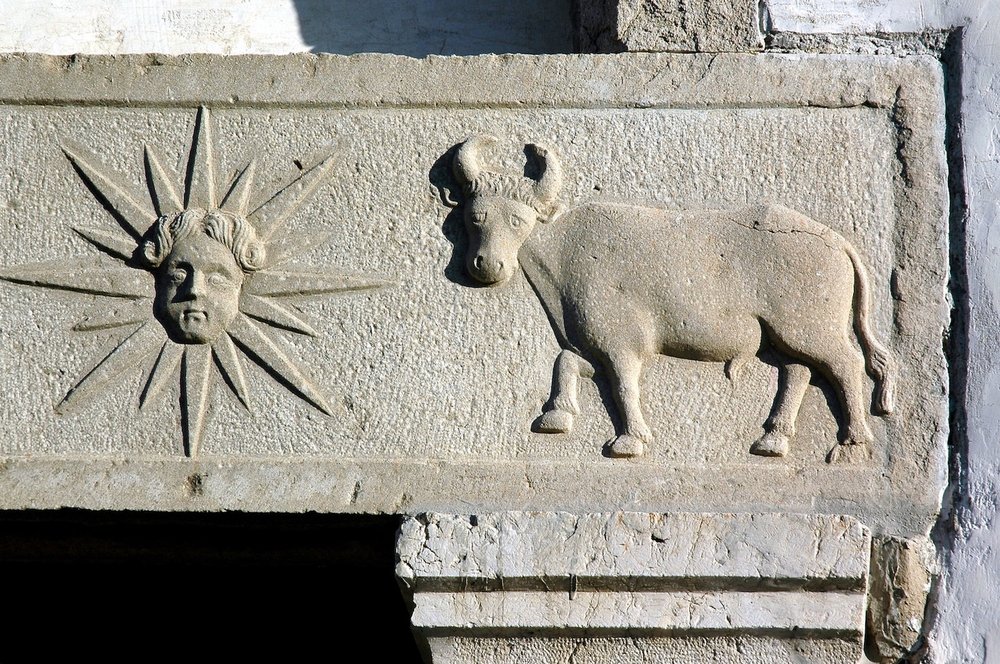

Architrave del portale laterale, particolare del Sole raggiante e del Bue, pieve di San Lorenzo in Monte di Buja

L’interno della chiesa

Statua lignea di Sant'Antonio Abate, particolare, pieve di San Lorenzo in Monte di Buja

Gli altari laterali

Altare di san Nicolò di Bari, paliotto, San Nicolò che resuscita dei bambini, pieve di San Lorenzo in Monte di Buja

La cappella trecentesca della Vergine

Cappella della Vergine, affreschi, particolare, pieve di San Lorenzo in Monte di Buja

L’abside

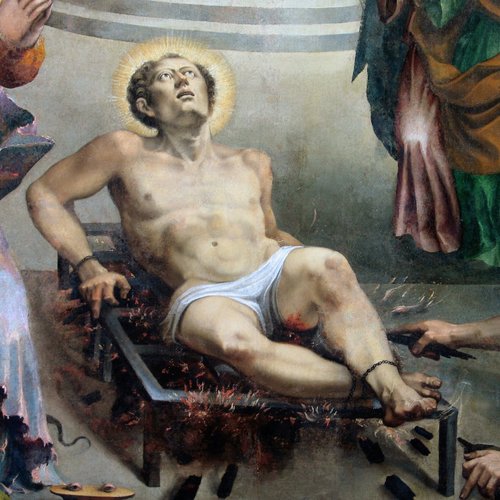

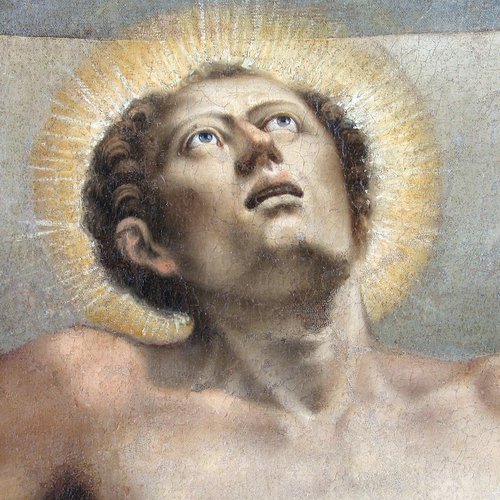

Giovanni Battista Grassi, Il Martirio di San Lorenzo, particolare, pala dell'altare maggiore della pieve di San Lorenzo in Monte di Buja

L’abside

Giovanni Battista Grassi, Il Martirio di San Lorenzo, pala dell'altare maggiore della pieve di San Lorenzo in Monte di Buja

Le chiede precedenti

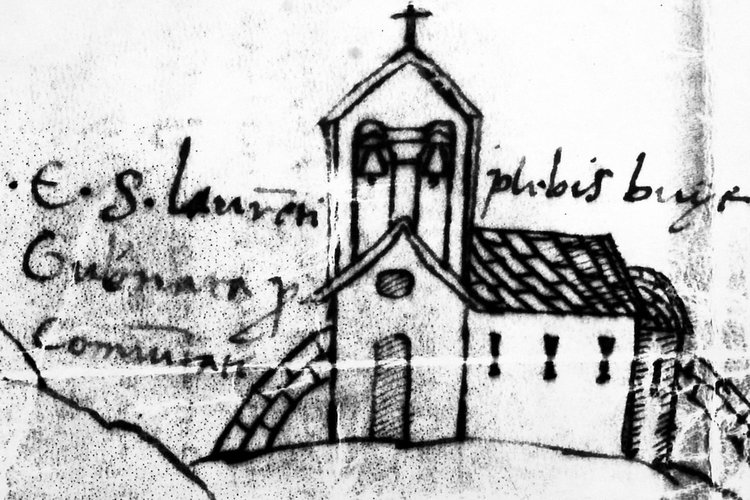

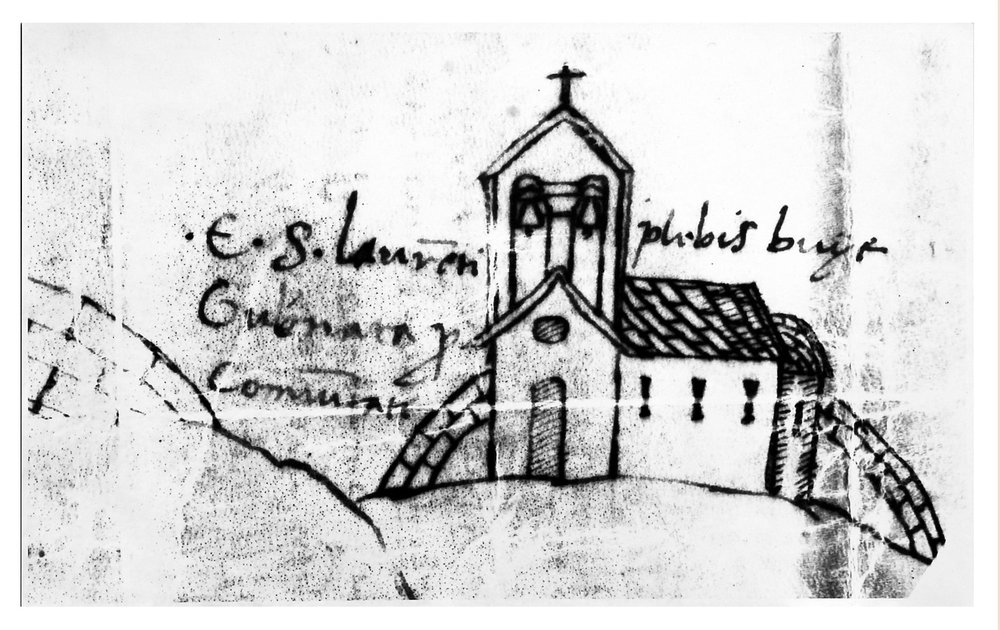

La chiesa della Pieve in un documento del 1432, pieve di San Lorenzo in Monte di Buja

La pieve di San Lorenzo in Monte di Buja

La chiesa della pieve di San Lorenzo Martire in Monte di Buja, una delle più antiche ed insigni del Friuli, è situata sulla cima di uno dei tre colli – quello mediano – che caratterizzano il panorama bujese, al centro dell’anfiteatro morenico del Tagliamento (a 310 metri sul mare).

Già in epoca romana e medievale la località fu munita di insediamenti che avevano i loro punti fortificati sulle due cime estreme, mentre su quella di mezzo sorse già nell’alto Medioevo un luogo di culto.

Oggi si giunge alla cima del colle di San Lorenzo, circondata da poderose mura, attraverso una dolce rampa lastricata, superando l’ampio portone ferrato che chiude la cinta. Da questa, spaziando da nord a sud, si può ammirare la bellezza del paesaggio morenico, dal castello di Artegna alle falde dei monti di Gemona, dalla gola della catena montuosa da cui sbocca il Tagliamento alla pianura di Osoppo, dalle alture bujesi alla pianura udinese. Ma soprattutto si possono osservare gli elementi del complesso architettonico della chiesa plebanale che domina al centro. Si profilano infatti in tutta la loro maestà il campanile rinascimentale, il corpo mediano antico, la cappella gotica, il transetto ottocentesco.

La facciata della chiesa della pieve

Il campanile, eretto verso il 1520 (data presente su una pietra della vecchia cella campanaria), è possente nella sua pianta pentagonale di metri 4,39 più lo sviluppo delle sue pareti frontali. L’altezza raggiunge metri 20,50. I prospetti sono animati da finestrelle a feritoia, da due marcapiano e dall’orologio fornito di numerazione latina. La cella campanaria si apre con bifore e monofore munite di balaustre e accoglie tre campane bronzee.

L’impianto generale dell’opera e la stessa collocazione del marcapiano centrale, calcolata esattamente sulla classica sezione aurea, dichiarano che la torre fu progettata da un architetto rinascimentale, esperto d’architettura militare.

La porzione meridionale della facciata della pieve lasciata libera dal campanile presenta un oculo al centro del triangolo terminale e più sotto una finestra rettangolare.

Sopra il portale è inserita una piccola pietra rettangolare con l’incisione del bue passante, lo stemma di Buja, con la data 1711.

Sull’architrave del portale marmoreo d’ingresso centrale alla chiesa si legge questa epigrafe: DIVI LAVRENTII TEMPLUM / MDXVIII (Tempio di San Lorenzo / 1518).

Sotto è scolpito il monogramma IHS, cioè Iesus o Iesus Hominum Salvator (Gesù Salvatore degli Uomini), con la croce al centro entro un cerchio raggiante.

A metà degli stipiti del portale sono incisi i simboli del martirio di san Lorenzo: la Graticola e il Libro.

Sul lato sud del tempio, a fianco di una rudimentale acquasantiera, è ancora in uso la porta laterale gotica, con lunetta superiore ogivale, che originariamente racchiudeva un affresco ora scomparso, e l’architrave figurato proveniente da un altro ambiente. Su di esso è stato scolpito sulla sinistra un’Aquila, una falce di Luna, al centro un Sole raggiante, e sulla destra un Bue. Le figure si possono facilmente interpretare così: Buja (il bue araldico) nel Friuli (l’Aquila dello stemma del Friuli) giorno e notte (il Sole e la Luna), cioè sempre.

L’interno della chiesa

Entrando dal portale principale e superata la bussola di vetro, si ammira la robusta architettura del tempio che si conclude nel coro dominato dalla grande pala dipinta sovrastante l’altare maggiore.

La navata della chiesa, fino all’incontro con il transetto, abbellita da classiche trabeazioni, si conclude in alto con cariate scoperte.

Il pavimento di pietre bianche e nere squadrate presenta al centro una lapide funeraria che copre una tomba voluta per i sacerdoti dal vicario Toboga nel 1686. Essa fu restaurata nel 1718 dal vicario Andrea Barnaba, com’è dichiarato dalla scritta sovrapposta.

Ai lati il pavimento lascia a vista, a livelli più bassi, le tracce delle chiese e del campanile precedenti.

A sinistra della porta maggiore si trova il nicchione destinato a contenere il portacatino battesimale. Sotto la prima arcata delle trabeazioni di sinistra è collocata la statua lignea di possenti dimensioni raffigurante la Trinità. il Padre seduto su uno scranno regge sul davanti il Crocifisso, mentre lo Spirito Santo in forma di colomba sovrasta la croce.

Sulla parete opposta è collocata la statua assisa di Sant’Antonio Abate privo dei consueti attributi. Le due figure lignee (popolarmente chiamate i Santons di Buje) sono opere del secolo XV, della scuola di Domenico da Tolmezzo.

Due grandi tele dipinte da pittori udinesi adornano le pareti successive, portate in questa sede dopo il terremoto del 1976, opere di di Giuseppe Cosattini ed Eugenio Pini.

A sinistra, proveniente dalla chiesa di Avilla, si trova San Filippo Neri tra i santi Francesco e Girolamo, opera di Giuseppe Cosattini (1625-1699). Al santo inginocchiato tra una schiera d’angeli appare la Madonna con in braccio il Bambino Gesù. L’autore, che lavorò alla corte viennese di Leopoldo I, si rifà ai dettati stilistici del tardo manierismo veneziano caro al Padovanino.

A destra è collocata la pala, proveniente dalla chiesa della Beata Vergine de Melotum nella località di Madonna di Buja, raffigurante San Valentino che benedice gli infermi di Eugenio Pini (1600-1654), datata 1653. Il santo si trova tra angeli ed elementi architettonici ed assistito da un chierico dà la benedizione ai fedeli circostanti. È uno dei quadri più interessanti dell’autore, per i colori caldi e vibranti e per l’intensità psicologia dei volti.In basso corre l’iscrizione: FV FATTA SOTO LA PRCVRA DI ZUAN AITA DI DANIEL BARACHIN DI M. ANGIELO FILIIS 1655. La data, probabilmente, fu modificata durante un antico restauro e l’anno 1653 trasformato il 1655 (infatti l’autore, Eugenio Pini, morì nel 1654).

Gli altari laterali

Sulla parete sinistra sviluppa l’alare barocco marmoreo di San Nicolò di Bari, tutto ingioiellato di marmi, colonne, cornici e due angeli oranti nel fastigio. La pala dipinta raffigura l’Incoronazione della Vergine: in primo piano sono raffigurati san Nicolò in paramenti pastorali mentre un bimbo regge su un libro le tre palle d’oro attributo del santo e sant’Agostino, anch’egli in abiti vescovili, che scrive inginocchiato su un libro. La tela è opera di Giuseppe Buzzi († 1769). Al centro del paliotto ampiamente decorato è riprodotto San Nicolò che resuscita dei bambini.

A destra si ammira l’altare barocco marmoreo di proporzioni più ridotte di Sant’Antonio Abate, eretto dall’antica Confraternita di Sant’Antonio nel 1695. La pala, dipinta da ignoto autore secentesco, raffigura Sant’Antonio tra i santi Caterina e Paolo. Al centro del paliotto, dalle gradevoli ornamentazioni in marmi colorati, c’è una tarsia marmorea con l’effigie di Sant’Antonio Abate, in abiti monastici, con il saio e il bastone a T dell’eremita.

Alla sinistra di questo altare si può notare lo stemma riverso dei conti Rizzardi di Codesto. Lo stemma è capovolto a causa della condanna ecclesiastica subita nel 1583 dal nobile Dionisio Rizzardi da parte dell’Inquisizione per eresia ariana.

La cappella trecentesca della Vergine

Attraverso la porta a destra dell’altare si entra nella cappella trecentesca della Vergine, coperta da una volta a botte, all’origine interamente affrescata. Sulla parete sud si apre una finestrella rettangolare a doppia strombatura, sul cui lato superiore è dipinto uno stemma.

Aderente al pavimento corre una cornice di finte lastre, da cui si apriva sulla parete orientale una nicchia arcuata.

Gli affreschi, che in origine coprivano l’intera aula, sono fortemente danneggiati dal tempo. Tuttavia, si possono riconoscere i soggetti originari. Sulla parete nord a destra era rappresentata la Nascita di Maria; sulla parete orientale erano raffigurati quattro episodi: la Presentazione di Maria al tempio, il Soggiorno di Maria nel tempio (scena contratta nell’angolo inferiore destro) e il Miracolo di san Giuseppe; sulla parete sud era rappresentato lo Sposalizio di Maria con san Giuseppe; al centro sopra la finestra domina lo Spirito Santo; sulla parete occidentale l’Annunciazione, il Natale di Gesù e l’Adorazione dei Magi; infine sulla parete nord a sinistra la Presentazione di Gesù al Tempio (originariamente la porta della cappella doveva trovarsi al centro di questa parete). Infine, sulla volta è rappresentata l’Incoronazione della Vergine. Nel registro inferiore erano effigiati i 12 Apostoli, dei quali alcuni si riconoscono.

Questi affreschi si possono attribuire ad un pittore friulano della fine del XIV secolo. Esso è l’unico ciclo completo della vita della Madonna conservato in Friuli ed è un’importane testimonianza della pittura gotica locale.

L’abside

Ritornati nella chiesa e procedendo verso l’abside si può anzitutto notare segnata nel pavimento la pianta dell’abside della chiesa anteriore cinquecentesca. Dal transetto, coperto da una crociera decorata, si può vedere al centro della parete sinistra l’absidiola, nella quale è posto il grande candeliere triangolare che serviva per i riti della settimana pasquale.

Su un supporto ligneo è inserita la tela con San Domenico tra i santi Valentino e Agata, raffigurati sia sul verso che sul retro da ignoti autori dei secoli XVI e XVII.

Nella piccola abside destra simmetrica alla precedente si ammirano sovrapposte a bianchi pilastrini le statue di San Sebastiano, San Rocco e della Vergine, di dimensioni ridotte, provenienti nel 1908 dalla distrutta chiesetta di San Sebastiano del castello. Sono di autore ignoto del secolo XV.

Alternati alle absidiole sono disposti entro cornici tonde i ritratti degli otto ultimi pievani di Buja.

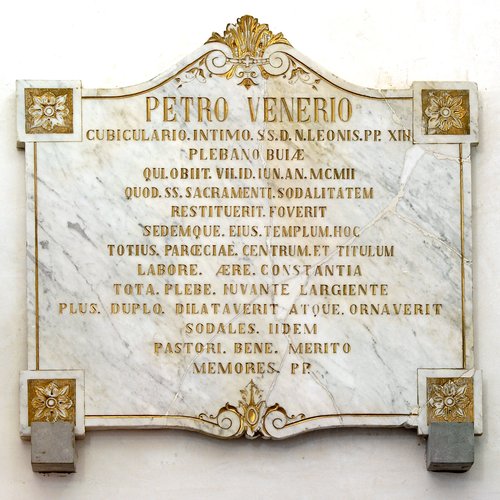

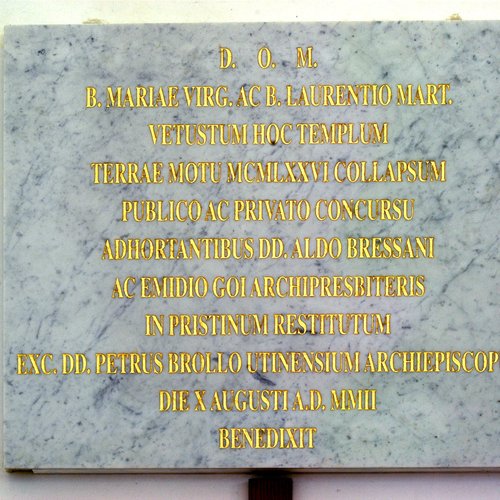

Sopra la porta della sacrestia e sulla parete opposta sono collocate due epigrafi, che ricordano i protagonisti dei restauri ottocenteschi e successivi al terremoto del 1976.

Sopraelevato di tre gradini si apre quindi il coro ottocentesco dominato dall’altare con la sovrastante imponente pala e fiancheggiata dagli stalli lignei sulle pareti laterali. L’altare di marmo bianco presenta alle estremità due Angeli adoranti e al centro il tabernacolo, munito di una porticina dorata e sbalzata con la figura di Gesù a destra e quella di san Tommaso a sinistra.

Due angeli reggicero genuflessi reggono in ciborio sovrastante, formato da un espositorio per il Crocifisso, coperto con due putti reggenti il velo e terminante con la statua del Redentore risorto che regge la bandiera con la croce.

Sopra l’altare è collocata la pala raffigurante il Martirio di san Lorenzo, del 1558, una delle migliori opere dell’udinese Giovanni Battista Grassi.

La pala dell’udinese Giovanni Battista Grassi (1525 circa–1578), eseguita nel 1558, domina l’altare con l’imponenza delle sue dimensioni (cm. 405x262) e raffigura il Martirio di san Lorenzo. Essa, assieme alle due piccole tele collocate ora sulle pareti laterali e raffiguranti San Lorenzo che distribuisce denaro ai poveri e San Lorenzo condannato dal prefetto di Roma, formava il trittico centrale del grande altare ligneo che chiudeva il coro della chiesa cinquecentesca.

Nelle due tele minori il santo è raffigurato in tunica dalmatica diaconale, dal volto giovane. Nella prima raccoglie con la mano sinistra le monete degli offerenti e con la destra le consegna ad uno storpio tra una folla di ammalati. Nella seconda il prefetto romano ordina il supplizio mentre il santo indica una folla di poveri adunati alla sua destra.

Nella grande pala centrale si vede di scorcio il santo nudo, con perizoma ai fianchi, disteso e legato alla graticola, con la testa però raggiante e gli occhi rivolti verso l’alto. In basso a destra uno sgherro accosciato attizza il fuoco con un mantice. A lato di san Lorenzo sono raffigurati in piedi a destra i santi soldati Gervasio e Protasio e a sinistra le sante Lucia e Margherita. Dietro quest’ultimo gruppo s’intravede un soldato che guarda la scena commosso. Dietro i santi di destra si erge il prefetto di Roma, seduto su uno scranno, impugnando con la sinistra lo scettro ed indicante con la destra la sentenza che un personaggio antistante legge su un rotolo svolto (si tratta del ritratto del celebre pittore Giovanni da Udine, allievo di Raffaello). Più oltre un soldato a cavallo regge il vessillo su cui appaiono le lettere SPQR (Senatus Populusque Romanus). Un colonnato semicircolare ed architravato con gradinata antistante fa da sfondo alla scena. Tra le due colonne si affollano diverse persone ritratte in atteggiamenti concitati. Superiormente appare al centro il Redentore risorto, con alla sua destra la Madonna e san Pietro ed alla sinistra san Giovanni e san Paolo. Ai suoi piedi si libra un angioletto che scende reggendo una grande colonna raggiante destinata alla glorificazione del martire.

L’opera, che fu stimata da due pittori contemporanei di tutto prestigio, Giovanni da Udine e Pomponio Amalteo, è uno dei più ragguardevoli esiti dell’itinerario pittorico del Grassi e l’episodio artistico rinascimentale più notevole che Buja ancora conservi.

Attraverso una doppia scala si può scendere nella sottostante cripta ricavata nell’Ottocento con l’ampliamento della chiesa oltre il muro di cinta della vetta del colle. Al centro della volta absidale sta l’unica epigrafe applicata da mons. Pietro Venier alla sua opera di rinnovamento: Ecclesia ampliata 1871-1885.

Le chiede precedenti

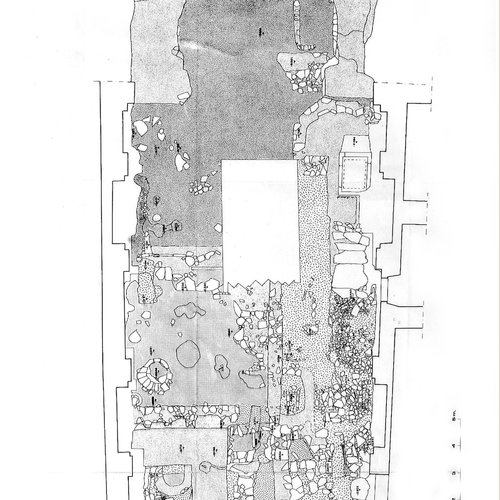

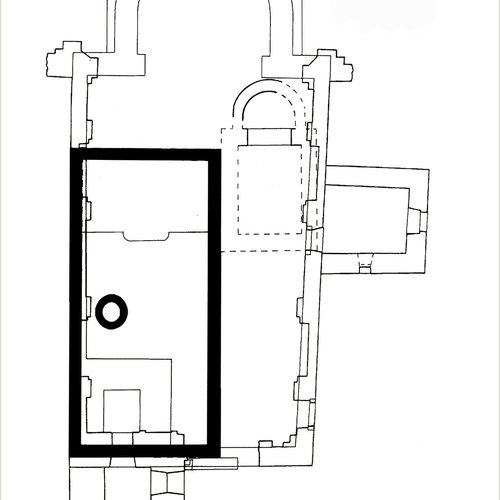

Gli scavi condotti negli anni Ottanta del XX secolo hanno consentito di ricostruire le origini remote della chiesa e la sua storia. Lo si può constatare osservando a nord il pavimento rimasto della prima chiesa sorta sul luogo.

Al di sopra delle tracce romane, interessanti per la storia di Buja, sorse nel V-VI secolo il primo oratorio cristiano. Esso aveva un’unica navata rettangolare, com’era allora in uso ad Aquileia ed in tutto l’arco alpino aquileiese, con un presbiterio rialzato di un gradino, avanzato nella zona d’ingresso.

Il limite orientale della costruzione può essere segnato approssimativamente in corrispondenza ad un tratto di marmi orientali sull’asse nord-sud, rinvenuto parallelo al gradino dell’aula e che faceva parte con tutta probabilità delle fondazioni del muro piano che chiudeva il presbiterio.

Nella parte settentrionale della navata c’era la vasca battesimale, ancora visibile allo stato frammentario, con pianta ovoidale, incavata sotto il livello del pavimento e rivestita di lastre lapidee. Essa doveva rialzarsi di un gradino dal livello del pavimento per rendere agevole il battesimo per immersione.

L’insieme dei dati emersi ci permette di ricostruire con sufficiente approssimazione la prima costruzione cristiana. Essa era formata da un rettangolo di metri 5,50 per 11 circa (misure interne) disposto sull’asse est-ovest e comprendente nel settore orientale un presbiterio rialzato di un gradino di metri 5,50 per 3,50.

La ben definita tipologia basilicale è articolata su alcuni canoni costruttivi elementari e funzionali. L’aula è orientata col presbiterio ad est; il rapporto tra lunghezza e larghezza è di 1 a 2; le murature hanno circa cm 60 di spessore e possono sostenere il peso di una copertura leggera, a doppio spiovente, posta su capriate lignee; il presbiterio è rialzato di un gradino rispetto al pavimento della nave ed occupa tutto lo spazio tra i due muri dell’aula; l’ambone è collocato a destra in area immediatamente antistante al gradino del presbiterio. La vasca battesimale è collocata nell’aula, presso la parete nord.

L’assenza di mosaici nel pavimento, il carattere sommario della tecnica edilizia, oltre alle ragioni storiche generali, rimandano alla tarda antichità, cioè al V o VI secolo.

La prima chiesa dovette rimanere in uso per lungo tempo. Poi la chiesa fu abbandonata, probabilmente a causa di un incendio.

Al primitivo sacello paleocristiano subentrò un altro edificio nei secoli XI-XIII. Potrebbe trattarsi della chiesa che le fonti dichiarano essere stata consacrata nel 1248 e ancora esistente nel XV secolo.

Successivamente l’aula assunse le dimensioni attuali, come attesta la torre quadrata incorporata nella chiesa, di notevoli dimensioni, di cui si possono ancora osservare le fondazioni superstiti a occidente.

A oriente del campanile si disponeva l’unica navata con un’ampia abside semicircolare, dal diametro interno di metri 5,55. Tracce delle finestre originali permangono sulla parete meridionale dell’aula, la quale per circa quattro metri d’alzato conserva ancora le murature romaniche, mentre la parte sopraelevata risale ai rifacimenti cinquecenteschi.

La data di erezione di questo edificio può essere assegnato alla fine del XV secolo. Poiché questa chiesa precede la fase di generale ristrutturazione architettonica d’inizio Cinquecento, si può ritenere che essa sia rimasta in uso fino a quell’età.

Nel corso del XIV secolo fu aggiunta alla parete meridionale la cappella con volta a botte, interamente affrescata.

Nel XVI secolo, dopo il terremoto del 1511, fu rifatta l’abside poligonale e riformata la facciata, con la costruzione della torre pentagonale (1520), in sostituzione del vecchio campanile, fu dipinta la chiesa “in tutte le sue parti” (1545) e nel 1558 fu collocato nell’abside la grane ancona, parte in legno parte in pittura, di Giovanni Battista Grassi, col trittico dipinto di San Lorenzo.

Dalle capriate antistanti al coro pendeva un Crucifixus decens, come ci informa la relazione della visita Pastorale del 1595.

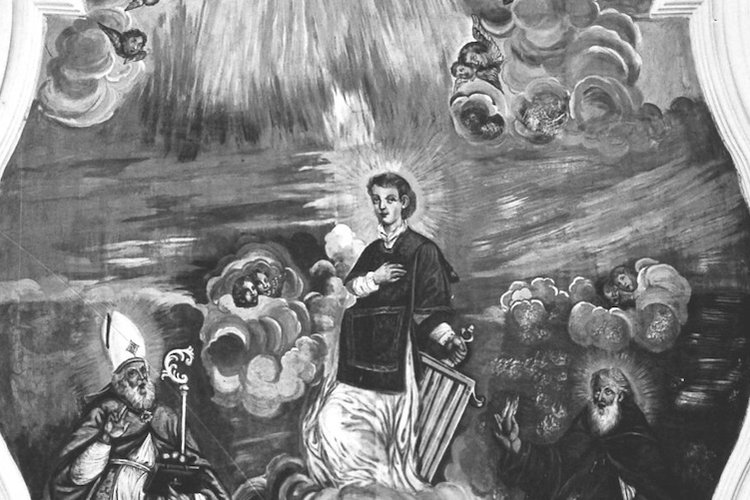

Nel XVIII secolo la chiesa fu ulteriormente abbellita e la volta centrale del soffitto affrescata da un ignoto e modesto pittore con San Lorenzo in gloria tra i santi Nicolò e Antonio Abate: opera distrutta dal terremoto del 1976.

Tra il 1871 e il 1885, abbattuta l’abside cinquecentesca, furono costruiti oltre la cinta muraria il transetto e il coro che triplicarono la capienza della chiesa, in conformità con l’aumento della popolazione bujese.

Quasi completamente distrutta dal terremoto del 1976 la chiesa fu rimessa a nuovo dai restauri eseguiti nell’anno 2000.