La chiesa di Sant’Andrea a Gris

Gris

Gli affreschi sulla parete sinistra

Genesi e storie di Noè, sec. XVI, affreschi della parete sinistra della chiesa di Sant'Andrea Apostolo, Gris

Gli affreschi sulla parete destra

Scene tratte dal Nuovo Testamento e figure di Santi, sec. XVI, affreschi della parete sinistra della chiesa di Sant'Andrea Apostolo, Gris

Gli affreschi sulla parete destra

Parete destra della chiesa con gli episodi del Nuovo Testamento, sec. XVI, chiesa di Sant'Andrea Apostolo, Gris,

Gli affreschi sull’arco trionfale

Affreschi dell'arco trionfale con Crocifissione, chiesa di Sant'Andrea Apostolo, Gris

Il Giudizio Universale

Interno della chiesa di Sant'Andrea Apostolo, Gris, vista della controfacciata

Il Giudizio Universale

Giudizio universale, Lucifero, affresco XVI sec, chiesa di Sant'Andrea Apostolo, Gris

La chiesa di Sant’Andrea a Gris

Le origini

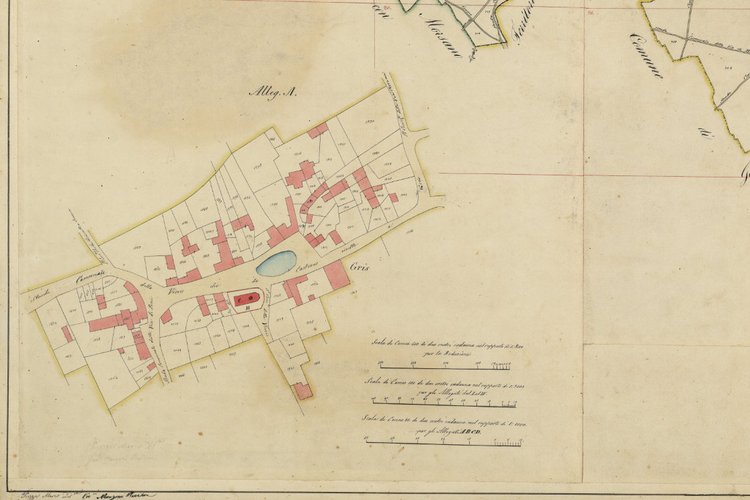

Gris è una frazione del comune di Bicinicco, il cui nome sembrerebbe alludere al «pascolo di greggi», oppure derivare dal medio-alto tedesco «griez» cioè «ghiaia minuta».

Indicato anche come «Villa de Gresio», in origine era una filiale della pieve di Lavariano, dalla quale dipese fino al XX secolo, acquisendo un’autonomia parrocchiale, insieme a Cuccana e Bicinicco, solamente nel 1963.

La prima notizia che riguarda Gris risale al XII secolo: nel settembre del 1166 Ulrico d’Attems, marchese della Toscana, cede i feudi al patriarca d’Aquileia Ulrico o Vodalrico II. Poi, alla data del 7 febbraio 1246, risulta che l’abbazia della Beligna di Aquileia possiede dei diritti «super capela de Grez».

Nel XV secolo, invece, siamo a conoscenza che Gris, inizialmente sottoposta ai “de Labariano”, dipende dai signori di Castello e Tarcento, in seguito soprannominati Frangipane. Purtroppo, le informazioni storiche sul villaggio di Gris sono scarse a causa di un incendio che nel 1710 ha distrutto l’archivio parrocchiale di Lavariano.

La chiesa di Gris è dedicata a sant’Andrea apostolo, la cui festa cade il 30 novembre.

L’attuale edificio, probabilmente di origine romanica essendo documentato già nel 1246, è il risultato di modifiche, aggiunte e rifacimenti tardo quattrocenteschi e cinquecenteschi.

Dalle visite pastorali del Seicento si deduce che la chiesa era totalmente dipinta e con un altare che ospitava un’immagine di sant’Andrea. Nella visita pastorale del 1606 si ordina che gli affreschi della chiesa vengano scialbati, in quanto considerati osceni sul piano iconografico e lontani dai dettami controriformistici. Fortunatamente le decorazioni non furono eliminate ma solo occultate con un intonaco. Nel 1933, a cura della Soprintendenza ai Monumenti per la Venezia Giulia, vengono restaurati gli affreschi e l’interno della chiesa. Inoltre, fu rimossa la torre campanaria, precedentemente eretta in cemento armato a lato della chiesa, e ricostruito il campaniletto a vela in facciata imitando la struttura originaria.

Gli affreschi e la chiesa vengono nuovamente restaurati nel 1982-1983, nel 1994-1995 e nel 2010.

La chiesa si presenta ad aula rettangolare con un coro poligonale ornato all’esterno da archetti gotici in cotto e da decorazioni raffiguranti croci e gigli. Nel lato nord si apre una finestra rettangolare mentre sul lato sud si trovano due finestre trilobate.

L’ingresso originario, al lato del coro, attualmente funge da accesso alla sagrestia secentesca, all’interno della quale si conserva un dipinto su tela con Sant’Andrea, Gregorio Magno e la Madonna con il Bambino, di dubbia attribuzione e databile al XVIII secolo.

La porta principale e la finestra circolare furono verisimilmente aperte nelle pareti della controfacciata solo dopo che il ciclo di affreschi interno era stato scialbato con la calce.

La facciata è sormontata da un campanile a vela, ricostruito nel Novecento, terminante con due archi binati e sostenuto da pilastri sporgenti, i quali incorniciano la porta d’ingresso, la cui lunetta sovrastante ospita un settecentesco stemma episcopale con il galero cardinalizio, un’impostazione ricorrente nelle chiesette friulane.

L’interno è semplice e completamente affrescato; presenta un soffitto a capanna con capriate lignee, una pavimentazione in cotto, un coro leggermente rialzato ospitante l’altare e un’abside costolonata.

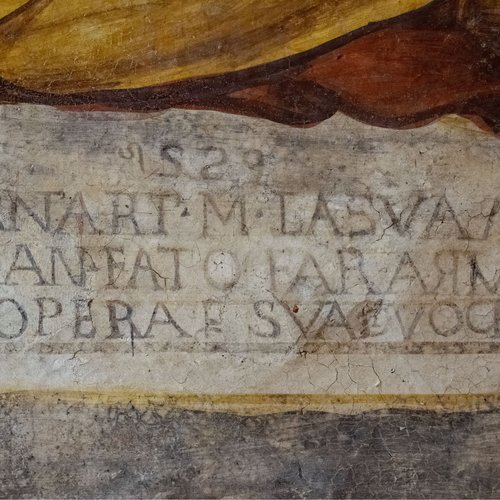

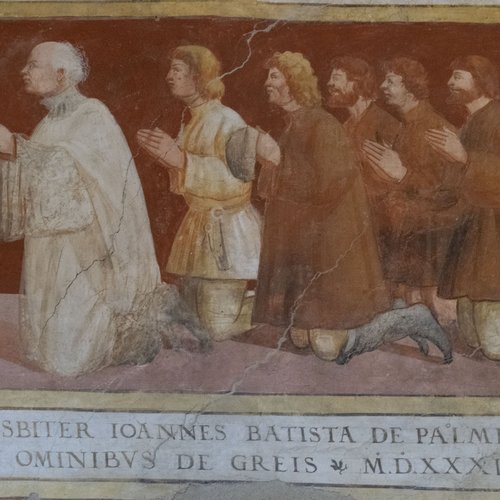

Per quanto riguarda la datazione delle pitture parietali, nel ciclo sono presenti due date: 1529, in relazione all’affresco devozionale della parete sinistra raffigurante la Madonna in trono con il Bambino tra i santi Gregorio e Cristoforo, e 1531 al di sotto della scena con il pievano e committente del ciclo Giovanni Battista di Palmia insieme al popolo di Gris.

Queste due iscrizioni sono l’unico indizio che ci permette di collocare la realizzazione degli affreschi tra il 1529 e il 1531. Un ulteriore elemento, nonostante le differenze stilistiche riscontrabili nelle pareti e nel coro, che ci permette di assegnare l’intero ciclo dell’aula alla data 1531, è l’identica ripartizione dei riquadri mediante decorazioni stilizzate a candelabra con tralci vegetali.

Queste due iscrizioni sono l’unico indizio che ci permette di collocare la realizzazione degli affreschi tra il 1529 e il 1531. Un ulteriore elemento, nonostante le differenze stilistiche riscontrabili nelle pareti e nel coro, che ci permette di assegnare l’intero ciclo dell’aula alla data 1531, è l’identica ripartizione dei riquadri mediante decorazioni stilizzate a candelabra con tralci vegetali.

La chiesa di Sant’Andrea a Gris costituisce, nell’ambito delle regione, l’esempio più completo e meglio conservato di biblia pauperum, cioè bibbia dei poveri, raccolta di immagini che rappresentano scene della vita di Gesù e dei personaggi biblici ad uso di coloro che, non avendo istruzione e non sapendo leggere, dovevano accontentarsi di guardare le immagini imparando da esse.

Oltre alle date, è possibile rintracciare le firme dei presunti committenti: cameraro Bernat, nell’iscrizione del finto altare affrescato sulla parete sinistra, e il «presbiter Ioannes Batista de Palmia». Inoltre, a lato della finestra trilobata del coro è ravvisabile nuovamente, in scrittura gotica, il nome «Bernat»: partendo da questo lacerto scritturale è stato ipotizzato che il cameraro abbia commissionato gli affreschi del coro negli anni Venti del Cinquecento; mentre Giovanni Battista di Palmia con abitanti di Gleris fecero eseguire, nel 1531, le pitture parietali dell’aula. Malgrado queste ipotesi, non è da escludere che il cameraro sia intervenuto solo come offerente e che l’intero ciclo sia stato eseguito negli anni Trenta del Cinquecento su commissione del pievano. In merito all’espressione Palmia è possibile che indichi la provenienza da Parma di Giovanni Battista, anziché, com’è stato supposto, la sua diretta affiliazione con il paesino friulano di Palmada, località rasa al suolo nel 1797.

L'autore degli affreschi

Per quanto riguarda l’autore del ciclo, in passato è stato avanzato il nome di Gian Paolo Thanner (1475/80 – 1560 circa). Tuttavia, osservando con attenzione il corpus delle opere di Thanner, è possibile notare che lo stile popolareggiante e schematico di questo pittore non è mai cambiato nel corso della sua attività; proprio per questo un suo intervento a Gris risulta opinabile. Infatti, il nostro pittore risulta informato sulle novità artistiche diffuse nel territorio friulano: negli affreschi emergono stilemi tolmezzini, raffaelleschi, desunti tramite Giovanni da Udine (1487-1561), e pordenoneschi, che dimostrano l’ampia cultura figurativa dell’autore.

Oltre a questi elementi, le scritte esplicative a caratteri gotici rimandano ai cassettoni dipinti nel 1521 da Gaspare Negro nel soffitto della chiesa di San Giovanni Battista a Gemona (in seguito sostituiti da quelli eseguiti da Pomponio Amalteo), alle sante affrescate nel sottarco della chiesetta di Santa Maria in Colvillano di Faedis e alle pitture parietali nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Castions di Strada, opere, anche queste, realizzate da Gaspare Negro fra il 1530 e il 1534.

Seppur gli affreschi della chiesa di Sant’Andrea risultino sul piano formale sommari, frettolosi e ingenui nella risoluzione spaziale dei singoli episodi, non si può escludere l’ipotesi che il pittore di Gris non sia lo stesso che ha realizzato, tre anni più tardi, il ciclo pittorico nella chiesetta di Castions di Strada. Partendo da tali premesse, se pur in mancanza di documenti che possano avvalorare l’ipotesi, il ciclo di affreschi della chiesetta di Gris è stato assegnato alla bottega di Gaspare Negro a al figlio Arsenio, ponendo l’accento sull’intervento diretto del padre Gaspare nelle pitture del coro, nelle vele, nelle storie di Sant’Andrea, nella teoria degli apostoli e nelle sante dell’imbotte dell’arco trionfale.

Per queste differenze stilistiche presenti nel ciclo, tra le pareti e il coro, è stato supposto che a Gaspare Negro sia stata affidata l’ideazione del lavoro e che la realizzazione degli affreschi in gran parte sia stata eseguita dalla sua bottega e dal figlio Arsenio: questo spiegherebbe ingenui grafismi, sgrammaticature e infelici soluzioni compositive in alcuni dipinti; soprattutto per quanto riguarda gli episodi della Genesi e dell’Antico Testamento.

Sebbene i dati d’archivio non siano numerosi, sappiamo che Gaspare Negro, di formazione lagunare, essendo nato a Venezia nel 1475, si trasferisce a Udine, dove apre una bottega in borgo San Cristoforo e sposa l’11 giugno 1503 Maddalena quondam Floreano di Alberto da Tolmezzo detto “Floreano delle Cantinelle”. Tra i suoi principali centri di attività si ricordano: Medea, Udine, Gemona, Faedis, Venzone, Castions di Strada e Lucinico. L’ultimo documento che lo riguarda risale al 1544.

L’attività pittorica del figlio Arsenio è documentata dal 1531 al 1548, ma di essa non rimane traccia.

Gli affreschi sulla parete sinistra

La parete sinistra dell’aula, divisa in tre registri, è dedicata alle illustrazioni della Genesi e alle Storie di Noè, ad eccezione dell’affresco coronato dal trigramma (IHS), simbolo di san Bernardino, e raffigurante la Madonna in trono con il Bambino fra i santi Cristoforo e Gregorio.

Al di sotto di quest’ultimo è presente un’iscrizione sbiadita che rece il nome del donatore:

1529 BERNAT ET LA SVA MV

IER AN FATO FAR QVES

TA OPERA P(ER) SVA DIVOCIONE

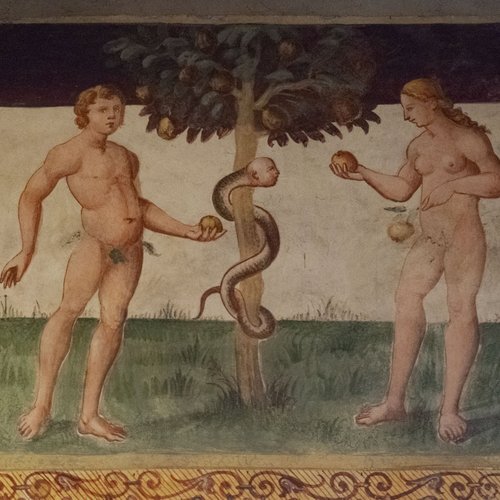

Per quanto riguarda le Storie della Genesi, delle quali non ci è pervenuto un episodio a causa dell’apertura di una finestra in epoca successiva, nella parete sinistra vengono rappresentate: la Creazione del mondo, caratterizzata dalla presenza di Dio padre benedicente, la Creazione di Eva dalla costola di Adamo, il Peccato originale con il serpente antropomorfo, il Lavoro dei progenitori, dove Eva fila mentre Adamo zappa la terra per raccogliere le rape, l’Offerta di Caino e Abele, l’Uccisione di Abele da parte di Caino, riconoscibile mediante la presenza di un piccolo demonio sulla spalla, e l’Uccisione di Caino da parte di Tubal-cain.

La Storia di Noè, invece, è suddivisa in otto scene: l’Angelo avvisa Noè dell’imminente diluvio, la Costruzione dell’arca, raffigurante un artigiano con gli abiti tipici del XVI secolo, la Salita degli animali sull’arca, l’Arca sulla cima del monte Ararat, il Ritorno della colomba nell’arca, con il ramoscello di ulivo, Noè riceve la vite dall’angelo dopo il diluvio, l’Ebbrezza di Noè, dove Cam e Jafet deridono il padre mentre Sem cerca di coprirlo con un mantello, e la Benedizione di Sem da parte di Noè.

Questi ultimi episodi costituiscono un unicum essendo il ciclo cinquecentesco più completo in regione relativo alla vita di Noè. Oltre a ciò, nella parete sinistra i singoli episodi sono accompagnati da delle iscrizioni esplicative, in cui i nomi dei personaggi raffigurati sono indicati con scrittura gotica nella forma friulana, a volte alternata dalla desinenza veneta.

Nella parete sinistra gli episodi raffiguranti la Storia della Genesi e dell’Antico Testamento, ad opera probabilmente della bottega di Gaspare Negro, mostrano la mano di artisti non ancora maturi: la resa delle figure è rigida e impacciata, sullo sfondo appare un paesaggio pressappochistico, i gesti sono ripetuti e stilizzati, il colore mostra una gamma cromatica limitata, con evidenti difficoltà nella resa anatomica.

Un esempio eloquente è l’Uccisone di Abele da parte di Caino, dove le figure sono rigide, il gesto bloccato e palese, accentuato anche dal sangue che zampilla dalla testa di Abele, e la pennellata sommaria e frettolosa, probabilmente dovuta anche ai tempi rapidi di esecuzione richiesti dalla tecnica del buon fresco.

Inoltre, nell’episodio del Ritorno della colomba nell’arca con il ramoscello di ulivo è possibile riscontrare una diretta analogia iconografica con affreschi della chiesa di Santa Maria Assunta a Qualso di Reana del Rojale, ad alcuni chilometri a nord di Udine (sec. XVI), attribuiti a Gian Paolo Thanner: questo elemento potrebbe avvalorare l’ipotesi di un suo possibile intervento nel ciclo di affreschi di Gris o di una collaborazione con la bottega di Gaspare Negro, ma ciò rimane comunque opinabile.

Sebbene la semplificazione formale e compositiva degli episodi venga sovente criticata dagli studiosi, è doveroso sottolineare che il fine ultimo delle pitture parietali prese in esame non collima solamente con il desiderio di conferire all’edificio una dignità sul piano ornamentale; bensì riguarda la volontà del pievano di educare il popolo di Gris, composto da contadini perlopiù analfabeti, alle sacre scritture. Pertanto, sarebbe più opportuno analizzare il ciclo nei termini di una chiarezza espositiva, in quanto le singole immagini dovevano apparire agli occhi dei fedeli chiare e immediatamente comprensibili.

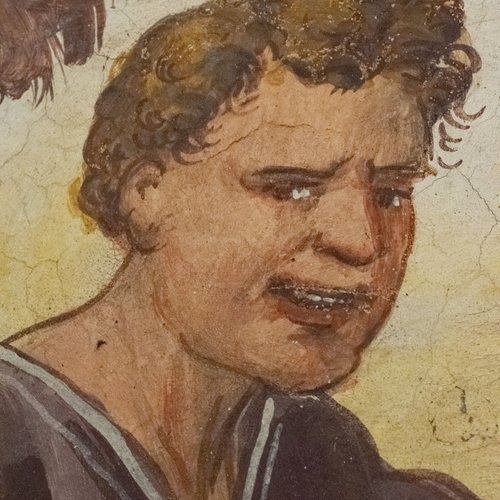

L’intervento di un pittore inesperto si registra anche nella Madonna con il Bambino tra i santi Gregorio e Cristoforo, dove sono ravvisabili una sgrammaticata resa anatomica delle figure, ingenui grafismi e volumi irrigiditi da una marcata linea di contorno. Dato lo scarto formale fra questo dipinto murale e altre raffigurazioni, è presumibile che l’immagine devozionale in questione, da intendersi come un ex voto del cameraro Bernat, sia stata eseguita nel 1529 da un frescante locale, il cui linguaggio è avvicinabile a certe soluzioni di Gian Paolo Thanner e alla bottega dei tolmezzini. Nonostante le molteplici ingenuità stilistiche riscontrabili nella parete sinistra, la scena raffigurante l’Ebbrezza di Noè dimostra l’attenzione del pittore per la resa espressiva e patetica delle figure: al centro della scena viene raffigurato il volto del figlio mentre deride il padre.

Un altro aspetto di notevole interesse storico-artistico è l’insolita presenza delle rape, diffuse in territorio friulano, nell’episodio del Lavoro dei progenitori.

Gli affreschi sulla parete destra

La parete destra, anch’essa divisa in tre registri, è affrescata con nove episodi evangelici: la Natività, la Presentazione al tempio, la Fuga in Egitto, la Samaritana al pozzo, la Resurrezione di Lazzaro, l’Ultima cena, dove vengono rappresentati anche i gamberi rossi di fiume sulla tavola, il Bacio di Giuda mentre Pietro taglia l’orecchio a Malco, la Flagellazione e la Salita al Calvario.

mentre Pietro taglia l’orecchio a Malco, la Flagellazione e la Salita al Calvario.

Oltre alle scene tratte dal Nuovo Testamento, vengono raffigurate, sulla parete destra verso il coro, le figure abbinate dei santi protettori, identificabili attraverso le iscrizioni sottostanti. Nel registro superiore si vedono San Lorenzo, con la graticola, e San Floriano, nell’atto di spegnere un incendio, i Santi Sebastiano e Rocco, preposti alla protezione contro le epidemie pestilenziali, e Sant’Antonio da Padova, con il giglio, e San Gottardo, rappresentato con il pastorale, la mitra e il piviale.

Nel registro inferiore sono presenti San Nicolò, in abiti vescovili, e San Vito, simboleggiato dal cartiglio. Inoltre, sopra l’ingresso della sacrestia, costruita nel corso del Seicento, sono ritratti, in ginocchio, il pievano Giovanni Battista di Palmia e sei uomini, di cui uno con le chiavi appese alla cintola, probabilmente il cameraro della chiesa.

La rappresentazione è accompagnata da un’iscrizione che riporta il nome del committente e l’anno:

PRESBITER IOANNES BATISTA DE PALMIA ET OMINIBVS DE GREIS M.D.XXI.

Lungo le pareti dell’aula gli episodi sono suddivisi da decorazioni stilizzate a candelabra con motivi fitomorfi che richiamano le cornici degli affreschi a Castions di Strada e nella chiesa di Santa Maria Assunta a Qualso, dove si registra l’attività del già citato Gian Paolo Thanner.

Nella parete destra si coglie uno stile più maturo, consapevole delle novità artistiche introdotte dal Pordenone e Pellegrino da San Daniele: le figure sono monumentali e le scene dilatate; elementi che riconducono le realizzazione di questi affreschi alla mano di Arsenio Negro, figlio di Gaspare.

Sul piano iconografico, invece, sono presenti delle analogie tra le scene tratte dal Nuovo Testamento della parete destra e gli affreschi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Castions di Strada: capolavoro di Gaspare Negro, realizzato nel 1534. La Resurrezione di Lazzaro richiama il modello iconografico di Castions di Strada, anche se sul piano linguistico la resa delle figure e dello spazio a Gris risulta più ingenua e schematica.

Sempre sulla parete destra si incontrano due scene stilisticamente differenti dalle altre: la prima raffigura il pievano Giovanni Battista di Palmia con i maggiorenti di Gris; la seconda rappresenta l’Ultima cena, opera connotata da una dilatata orizzontalità e da una meticolosa attenzione rivolta ai dettagli di carattere cronachistico. Questi due dipinti, che dimostrano una maggiore consapevolezza sul piano compositivo e anatomico, sono stati verosimilmente eseguiti da Gaspare Negro.

Una particolare attenzione deve essere rivolta anche alle figure di San Sebastiano e San Rocco: opere che richiamano sia la produzione artistica di Negro che le novità del Pordenone.

Sul bianco tovagliato, che ricopre una tavola posta su cavalletti, vengono rappresentati i simboli eucaristici, ovvero il pane e i bicchieri di vino, l’emblema cristologico dell’agnello, varie suppellettili e i gamberi rossi. Quest’ultimo dettaglio non costituisce una presenza insolita, in quanto è un elemento iconografico molto diffuso tra il Trecento e il Cinquecento. Per quanto riguarda il significato dei gamberi rossi da fiume vi sono molteplici chiavi di lettura: potrebbero alludere al dissenso religioso delle dottrine ereticali, dato che procedono all’indietro, alla condizione di pescatori di alcuni apostoli, oppure, essendo il segno zodiacale del Cancro, potrebbero fare riferimento al tradimento di Giuda, alla passione e al Cristo Chronocrator, cioè Signore del tempo. Oltre a ciò, il gambero rosso, richiama, secondo la simbologia cristiana, la resurrezione, in quanto cambia le spoglie in occasione della muta stagionale. Per quanto concerne, invece, la medicina e la cucina popolare dell’epoca, va segnalato che il gambero costituisce da un lato una panacea per differenti tipologie di malanno, dall’altro un genere di consumo significativo nell’alimentazione delle popolazioni rurali.

Gli affreschi sull’arco trionfale

Sopra l’arco trionfale è presente una monumentale Crocifissione divisa nella composizione in tre gruppi. Il gruppo centrale è formato da Cristo crocifisso mentre viene ferito con la lancia da Longino, rappresentato come un soldato di ventura dall’armatura di foggia cinquecentesca.

Ai lati sono raffigurati i due ladroni; mentre a sinistra è collocato l’episodio dello svenimento della Vergine, il gruppo delle pie donne e san Giovanni; invece nella parte destra l’artista raffigura un gruppo di cavalieri, uno dei quali con turbante turchesco.

Ai lati dell’arco è presente l’Annunciazione: a destra la Madonna in ginocchio con il libro aperto sul leggio; a sinistra l’Arcangelo Gabriele con il giglio in mano.

Nel registro inferiore troviamo San Giorgio e il drago e San Michele Arcangelo, quest’ultimo sorreggente una bilancia e nell’atto di trafiggere il demonio con la lancia.

Nell’intradosso dell’arco trionfale, entro quadrilateri lobati, sono dipinti i busti delle Sante Martiri, riconoscibili mediante gli attributi iconografici, tra cui la palma, simbolo del martirio, e l’iscrizione: Santa Lucia con un piatto recante i suoi occhi, Sant’Agata con un vassoio contenente il suo seno, le sante Barbara, Cecilia, Dorotea, Caterina d’Alessandria con la ruota dentata, Maria Maddalena con il balsamario e Apollonia. Alla base dell’arco sono raffigurato, invece, Sant’Antonio abate e San Valentino.

La Crocifissione sull’arco trionfale richiama i modelli di Pellegrino da San Daniele e Gian Paolo Thanner.

Un elemento di notevole interesse è la foggia delle figure, che ci permette di notare come l’interessante presenza degli eserciti tedeschi, francesi e turchi in territorio friulano ha modificato l’abbigliamento delle popolazioni locali. A tal proposito è opportuno sottolineare che le città friulane, nel corso del Cinquecento, sono soggette, in seguito alla Lega di Cambrai (1508), anche al dominio delle truppe imperiali austriache di Massimiliano I d’Asburgo (1459-1519), le quali provocano delle ulteriori disgregazioni territoriali dei domini veneziani in regione. Oltre a ciò, va ricordato che nella seconda metà del Quattrocento si registrano in Friuli molteplici devastazioni causate dalle invasioni dei turchi. In seguito a questi avvenimenti storici che influenzarono la cultura friulana, nel ciclo di Gris l’artista ha rappresentato i personaggi con nobili costumi, escludendo in taluni casi dettagli di carattere popolare e quotidiano. Tuttavia, i dipinti non possono essere letti in chiave politica, in quanto l’autore si limita a un mero citazionismo degli abiti e delle armature che aveva osservato.

In relazione a queste considerazioni, è doveroso evidenziare che Negro dimostra una spiccata sensibilità per l’abbigliamento cinquecentesco friulano: un esempio eloquente si riscontra proprio nella Crocifissione, dove una delle pie donne a sinistra ostenta sia dei capelli intrecciati con scriminatura centrale raccolti in una capigliara bianca, sia una veste arancione composta da un corpetto aderente e da delle maniche a palloncino, da cui fuoriesce il tessuto bianco della camicia sottostante.

La medesima attenzione è ravvisabile in due ulteriori figure: nella Resurrezione di Lazzaro santa Maria Maddalena indossa una veste di seta cangiante con un corpetto dalla scollatura squadrata, una gonna e delle maniche rigonfie strette in tre punti da bracciali perlinati; mentre santa Barbara, nell’intradosso dell’arco trionfale, presenta una camicia bianca con colletto montante e un vestito violaceo contraddistinto da una scollatura tondeggiante e da maniche a sbuffo di colore arancione cucite al giro spalla; elementi che riconducono la realizzazione tra il primo e il secondo quarto del XVI secolo.

Il Giudizio Universale

Sulla controfacciata è dipinto il Giudizio Universale, il quale, anche se gravemente danneggiato a causa dell’apertura del nuovo ingresso della chiesa, richiama lo schema iconografico tradizionale. Nella parte centrale è raffigurato il Cristo giudice, sbiadito e mutilo per la presenza della finestra circolare, attorniato dagli angeli, recanti i simboli della passione: la scala, la lancia del centurione, la spugna imbevuta di aceto, la croce e la colonna.

Nella porzione destra dell’affresco ritroviamo la Madonna orante e dei putti alati con un cartiglio in cui si legge: VENITE BENEDICTI AD […] PATRIS MEI.

A sinistra viene raffigurato san Giovanni Battista ed altri putti sorreggenti un ulteriore cartiglio: ITE MALEDICTI IN IGNEM ETERNVM.

Al di sotto della Vergine numerosi redenti vengono prelevati dal vaso del Purgatorio per essere portati dagli angeli in Paradiso; mentre a sinistra giganteggia la truce figura di Lucifero seduto sulle fiamme e nell’atto di divorare un dannato.

Sullo sfondo sono presenti diversi dannati, sottoposti a supplizi infernali.

Nella controfacciata, dove è rappresentato il Giudizio Universale, si possono riscontrare interventi diversi: nella parte superiore – raffigurante i putti con i simboli della Passione, la Madonna, san Giovanni Battista e il Cristo giudice – è ravvisabile la mano di un artista maturo, attento alla plasticità dei volumi e alla cura anatomica; mentre nella porzione inferiore è presente una raffigurazione abbreviata e sgrammaticata dei corpi. Malgrado ciò, uno dei dettagli di maggiore suggestione è la figura di Lucifero che campeggia in primo piano.

Il coro

La zona del coro presenta uno spazio poligonale sormontato da una volta costolonata. Nelle vele della volta sono raffigurati il Cristo risorto con il vessillo crociato entro una mandorla sostenuta da due angeli. Ai lati ritroviamo i quattro Evangelisti, dipinti con il tetramorfo e degli angeli musicanti: Marco con il leone, Giovanni con l’aquila, Luca con il toro e Matteo simboleggiato dall’angelo. Inoltre, viene rappresentato, nella vela tra gli evangelisti Luca e Matteo, San Giovanni Battista a mezzo busto e con un cartiglio recante l’iscrizione: ECCE AGNUS DEI.

Nelle restanti vele sono dipinti, accorpati i quattro padri della Chiesa occidentale: Gregorio e Agostino, Girolamo e Ambrogio.

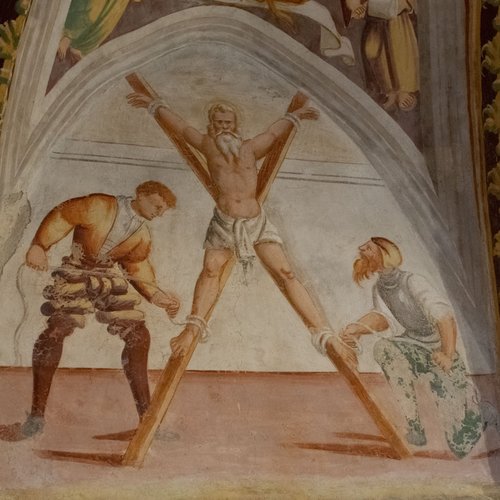

Nelle lunette ogivali, sotto le vele, troviamo cinque episodi della vita di sant’Andrea, apostolo e titolare della chiesa, e sotto ogni scena sono presenti delle didascalie in scrittura gotica: Sant’Andrea libera di città di Nicea dai sette spiriti maligni, trasformandoli in cani; Sant’Andrea guarisce il fanciullo; il Processo di sant’Andrea dinanzi al proconsole Egea, a cui il santo aveva guarito la moglie Massimilla; la Crocifissione di sant’Andrea con la croce decussata, simbolo del martirio; e il Pellegrinaggio degli ammalati e degli storpi al sepolcro di sant’Andrea (SEPVLCRUM SANCTI ANDREE).

Sulle pareti dell’abside poligonale, dietro l’altare, sono allineate, al di sotto di una galleria d’archi, le figure degli Apostoli. In origine erano presenti anche delle iscrizioni sull’arco con il nome dell’apostolo; attualmente la gran parte di esse risulta sbiadita o deteriorata. Anche la teoria degli apostoli è un’iconografia diffusa nei cicli affrescati in Friuli tra il Quattro e il Cinquecento.

Un ulteriore elemento di nota è lo zoccolo con motivi naturalistici e finte crustae marmoree che cinge il perimetro interno della chiesa.

La mano di Gaspare Negro è indubbiamente ravvisabile anche negli affreschi del coro.

Da un punto di vista linguistico, le figure riecheggiano la maniera del Pordenone e dei suoi seguaci: ciò si avverte soprattutto nella parete destra dell’aula e nel coro, dove i volumi risultano dilatati e plasticamente definiti. Nelle storie del santo prevalgono sullo sfondo quinte architettoniche, spesso ridotte a semplici porzioni di muro; ad eccezione dell’episodio in cui Sant’Andrea libera la città di Nicea dai sette spiriti maligni: la componente paesistica è connotata da una cittadella fortificata e da verdeggianti colline, elementi che concorrono a creare un’atmosfera fiabesca di estrazione tardogotica.

Negli altri episodi lo sfondo è chiuso da fondali architettonici che dichiarano il parziale allontanamento di Gaspare Negro dagli arcaismi della sua prima formazione lagunare, imperniata sui modelli di Cima da Conegliano (1459-1517) e Giovanni Bellini (1430-1516).

Un ulteriore aspetto degno di nota concerne la composizione del «Sepvlcrvm Sancti Andree», dove Negro sfrutta con abilità un elemento architettonico reale, cioè la finestra, in funzione della rappresentazione pittorica. Sebbene quest’ultima soluzione compositiva venga sovente associata alla celebre Messa di Bolsena nella stanza di Eliodoro (1512), è più probabile che Negro, non essendo documentato un suo viaggio a Roma, sia stato influenzato da ulteriori opere di non facile identificazione, oppure dalle stampe e dagli schizzi portati in Friuli da Giovanni da Udine dopo la sua collaborazione con Raffaello.